Notre histoire de Fontcouverte

Notre histoire de Fontcouverte n’est certainement pas celle qu'aurait tracé un historien. Les données très factuelles auxquelles nous avons eu recours nous procurent bien des informations sur plus de 18 000 personnes que nous avons côtoyées mais nous parlent très peu de leur vie intime, des relations qu’elles entretenaient entre elles ou avec leurs voisins plus ou moins lointains.

Par contre, nous pouvons aborder, avec autant d’objectivité que possible, quelques grands faits qui ont régi la vie de Fontcouverte pendant plus de trois siècles. Ce sont ces divers grands traits généraux que nous abordons dans notre histoire, traits de nature principalement démographique, parfois économique, voire relationnelle.

Si nous connaissons des personnes (seulement par leur prénom !) qui vivaient à Fontcouverte avant la découverte de l’Amérique que l’on considère souvent comme la fin du Moyen Age, ce que nous savons ne remonte généralement pas avant le milieu du XVIe siècle et même, plus sûrement, au début du XVIIe. Nous nous arrêtons à la fin du XIXe siècle, peu après l’apparition des grandes transformations sociales qui ont changé la physionomie de la commune lors de son entrée dans le modernisme.

Dans notre histoire, les mots apparaissant en brun sont des liens vers des textes détaillant les sujets correspondants. Ils peuvent être utilisés si certains de ces derniers vous intéressent particulièrement. Mais vous pourrez plutôt y revenir plus tard pour ne pas rompre votre lecture. Dans certains graphiques, des périodes de temps sont signalées par le siècle et éventuellement une partie du siècle : XVII-2 (par opposition à XVII-1) caractérise la seconde moitié du XVIIe siècle, XIX-4 le dernier quart du XIXe siècle.

Bien peu d’éléments concrets nous sont disponibles pour tracer le portait de la paroisse à cette époque. Cependant, nous savons que les évolutions possibles ont été très lentes et, qu’à quelques particularités près cependant importantes, Fontcouverte ressemblait à ce que la communauté serait peu après, à une époque où nous la connaissons mieux.

Pour la grande histoire rappelons quelques faits marquants pouvant expliquer la situation particulière à la fin du XVIe siècle.

Il s’agit d’abord de l’occupation française de 1536 à 1559 sous François 1er

et Henri II qui a laissé un souvenir détestable. Elle aurait contribué

à la dévastation de la Savoie : famines, quantité de morts et

nombre de maisons détruites. Un point positif pour nous de cette

occupation est cependant l’introduction en Savoie de dispositions

administratives substituant le français au latin dans les actes

notariés et administratifs et instituant la tenue de registres d’état

civil qui, eux, restaient en latin... mais sont à la base de notre

travail. En 1559, le duc Emmanuel Philibert retrouvait ses terres en

bien triste état.

Il s’agit d’abord de l’occupation française de 1536 à 1559 sous François 1er

et Henri II qui a laissé un souvenir détestable. Elle aurait contribué

à la dévastation de la Savoie : famines, quantité de morts et

nombre de maisons détruites. Un point positif pour nous de cette

occupation est cependant l’introduction en Savoie de dispositions

administratives substituant le français au latin dans les actes

notariés et administratifs et instituant la tenue de registres d’état

civil qui, eux, restaient en latin... mais sont à la base de notre

travail. En 1559, le duc Emmanuel Philibert retrouvait ses terres en

bien triste état.

Dès 1588, la guerre reprenait avec la France, concrétisée pour nous par le passage du lieutenant-général Lesdiguières à Fontcouverte en 1597, ne trouvant sa fin qu’en 1601. Une nouvelle fois, Fontcouverte eut à subir les méfaits du passage des troupes et des brigands qui les suivaient. Mais nous sommes déjà là dans le tout début du domaine temporel de notre étude. Ce XVIe siècle était encore marqué par une suite ininterrompue d’épidémies de peste ravageant la région jusqu’à la fin du siècle. Dans quel état pouvait bien se trouver Fontcouverte après tous ces malheurs ?

La paroisse de Fontcouverte faisait partie, avec quelques voisines, de la « Terre commune » issue du fief médiéval de l’évêque de Maurienne. Mais au XVIe siècle, les prérogatives seigneuriales de ce dernier étaient réduites, devant en particulier les partager depuis 1327 avec le Comte de Savoie.

Au plan spirituel, le curé exerçait bien sûr un ministère fondamental. Le Concile de Trente venait de créer une dynamique importante de reconquête des âmes. L’influence de l’Eglise était importante. Pouvait-on imaginer un nouveau-né qui ne serait pas baptisé le jour de sa naissance ou un défunt qui attendrait plus de vingt-quatre heures sa sépulture à l’église ? La messe du dimanche regroupait l’ensemble de la population aussi éloignée soit celle-ci de l’église paroissiale. Le curé, aidé par son vicaire, avait aussi beaucoup d’occupations pour assurer les très nombreuses messes demandées par ses paroissiens et leurs ancêtres. Il est vrai que ces messes constituaient la partie principale de ses revenus, ses « bénéfices », et cela nécessitait de sa part une lourde gestion. De nombreux dons des paroissiens étaient à l’origine de la construction et de l'entretien de plusieurs chapelles.

De son côté, l’organisation laïque de la communauté reposait sur les syndics élus chaque année par les chefs de famille et dont les pouvoirs iront en décroissant dans le temps au profit des secrétaires nommés par le pouvoir ducal et royal. Les grandes décisions étaient prises par les assemblées des chefs de famille réunies sur la place de l’église. Le curé y avait un fauteuil, prenait part aux délibérations mais n’avait pas de droit de vote. Il devait cependant avoir un rôle non négligeable puisque, à Fontcouverte, c’était lui qui conservait dans sa cure les archives laïques que nous avons retrouvées.

Concernant la géographie qui, elle, a peu changé depuis le XVIe siècle (si ce n'est l'envahissement des terres cultivables par les arbres au XXe

siècle), Fontcouverte était située dans un vaste bassin limité au sud

et à l’ouest par des sommets dépassant 2 200 mètres et descendant

jusqu'aux gorges de l’Arvan elles-mêmes en pente vers le nord.

La paroisse partageait ce bassin avec Villarembert au sud,

Saint-Pancrace et Saint-Jeau-de-Maurienne au nord. Elle avait donc,

déjà, la curieuse forme d’un papillon avec l’aile gauche, à l’ouest et

au dessus de 1 400 mètres d’altitude, couverte par les alpages, un

petit corps et l’aile droite, à l’est, descendant régulièrement de

1 400 mètres à 700 environ à son extrémité nord. Seule cette

dernière partie était habitée en permanence.

Sans doute bien avant le XVIe siècle, le défrichement était entièrement réalisé, seules les forêts couvrant les lieux peu accessibles et les falaises rocheuses de l’Arvan n’étaient pas exploitées pour la culture ou l’élevage. Les terres cultivables l’étaient en parcelles nombreuses et très petites découpées suivant les lignes de niveau pour faciliter les travaux et réduire les effets du ruissellement. Le sol n’était pas très favorable ni l’exposition au soleil. Le seigle et l’orge dominaient certainement les blés. D’autres parcelles, de forme généralement plus massive, étaient consacrées aux prairies pour l’élevage mais les grands alpages situés au dessus de La Rochette et de La Toussuire étaient, en été et début d’automne, le lieu de pacage du bétail dans les communaux où était fait le fromage par les femmes et les enfants, les hommes restant en bas pour les gros travaux des champs et les récoltes. L’élevage était une activité importante fondée sur un savant mélange de brebis et chèvres peu exigeantes, de vaches et mulets qui échappaient aux plus pauvres. C’était pratiquement la seule ressource monnayée de la plupart des familles, ressource bien utile pour payer les nombreux impôts et redevances.

Les matériaux naturels permettaient juste de construire des maisons de taille généralement réduite toujours couvertes de chaumes, cause de nombreux incendies pouvant dévaster et ruiner tout un village. Les habitations comportaient d'abord une grange et une écurie, accessoirement pour les plus riche une chambre servant plutôt au stockage des grains et du linge, enfin une petite cuisine au sol en terre battue. On dormait en été dans la grange, en hiver dans l'écurie. Bien peu de calcaire pour construire de grands édifices comme l’église mais du gypse abondant pour fabriquer le plâtre. Les terrains récents laissés par les glaciers, s’ils pouvaient favoriser quelque peu les cultures, avaient la facheuse habitude de glisser et de nécessiter la reconstruction des bâtiments dont on voulait assurer la pérennité comme les chapelles de La Rochette, du Villard, de La Bise et d’autres.

Au moins, ne manquait-on pas d’eau. Aussi, les habitations pouvaient-elles être établies dès qu’un espace pas trop pentu avait permis un défrichement ; quelques gros villages s’opposaient à une multitude de petits regroupements, voire à des maisons isolées. Le chemin pour aller à la messe dominicale pouvait prendre plus d’une heure. Au hameau de La Roche Charvin, au confins sud de la paroisse, il était plus facile de célébrer un baptême à Saint-Jean-d’Arves, en fait Entraigues. Inversement la descente de l’église à Saint-Jean-de-Maurienne pouvait se faire facilement par un chemin en pleine pente bien plus court que la route actuelle avec ses lacets qui ne sera d’ailleurs établie qu’à la fin du XIXe siècle.

Aux difficultés matérielles s’ajoutaient des catastrophes revenant trop souvent. On connaissait les épidémies récurrentes, en particulier celles de peste jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Heureusement, Fontcouverte était à l’écart des grandes voies de communication et devait sans doute n’en subir que des effets réduits. C’était la répétitions de ces calamités qui était le plus catastrophique. Les faits de guerre étaient au moins autant redoutables qu’il s’agisse de passage des troupes, en particulier celles qui pouvaient venir de France par le Dauphiné, que par les occupations étrangères qui pressuraient la population au point de la décimer. Quant aux disettes, elles devaient être fréquentes quand le temps était défavorable aux récoltes. Une seule aurait nettement marqué Fontcouverte pendant un an.

On imagine ainsi la grande difficulté de la vie à Fontcouverte. La population vivait à la limite des possibilités qu’offrait le territoire avec bien plus de pauvres ou de miséreux que de riches. Un volume de population maximum était imposé par la nature. Dans ces conditions, il était évident que les progrès nécessitant un minimum de revenus à investir ne pouvaient qu’être très lents… quand les épidémies et autres catastrophes ne s’en mêlaient pas.

La réponse à cette question est difficile à acquérir. Nous ne la connaissons que par des dénombrements effectués par l’autorité administrative mais ils sont peu nombreux, mal répartis dans le temps et réalisés dans un but souvent bien différent du notre.

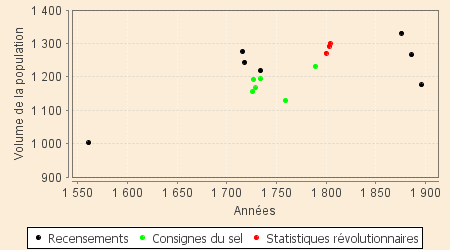

Nous disposons d’un recensement dès 1561, d’autres du XVIIIe siècle, de consignes du sel entre 1720 et 1789 (avec d’importantes lacunes) et des recensements quinquennaux après le rattachement de la Savoie à la France.

Nous nous intéressons aux seules personnes résidant effectivement à Fontcouverte (ce qu’on appelle la population de fait) alors que les informations que nous avons utilisées peuvent ajouter des personnes originaires de Fontcouverte mais n’y habitant plus depuis longtemps. Un tri a dû être réalisé, pas toujours très aisé. On ne s’étonnera donc pas de trouver des valeurs inférieures à celles qui ont pu être avancées par des personnes dont les buts s’écartaient du nôtre. Mais il s'agit bien des personnes que l'on pouvait rencontrer physiquement sur les chemins de la paroisse.

Notre histoire commençant timidement en 1561, le premier volume de population s’établit à cette date à 1 000 âmes environ. Fontcouverte était donc une importante paroisse dans les montagnes. Mais certainement son effectif était fortement réduit par toutes les calamités qu’elle avait dû endurer tout au long du XVIe siècle. Peut-être était-elle déjà en phase de reconstitution.

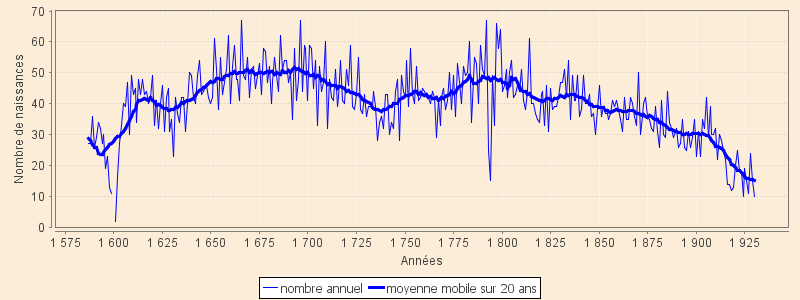

Ensuite, pour

combler la lacune d’un siècle et demi nous séparant de 1720, nous

savons que les naissances étaient en nombre fortement croissant de 35

naissances annuelles en 1600 à 50 en 1650 ou un peu plus tard, niveau

élevé restant constant jusqu’en 1700 et qui ne sera plus atteint,

quelques années seulement, que vers 1800. Les décès en faisaient de

même, passant avec retard sur les naissances, de 20 décès annuels en

1600 à 50 en 1700. Nous pouvons alors supposer que le volume de la

population a crû, au cours de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe pour atteindre 1 200 à 1 300 âmes dès 1650 et garder ces valeurs jusqu'en 1720.

Ensuite, pour

combler la lacune d’un siècle et demi nous séparant de 1720, nous

savons que les naissances étaient en nombre fortement croissant de 35

naissances annuelles en 1600 à 50 en 1650 ou un peu plus tard, niveau

élevé restant constant jusqu’en 1700 et qui ne sera plus atteint,

quelques années seulement, que vers 1800. Les décès en faisaient de

même, passant avec retard sur les naissances, de 20 décès annuels en

1600 à 50 en 1700. Nous pouvons alors supposer que le volume de la

population a crû, au cours de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe pour atteindre 1 200 à 1 300 âmes dès 1650 et garder ces valeurs jusqu'en 1720.

Les dénombrements des XVIIIe et XIXe siècles montrent un volume de population remarquablement stable entre 1 200 et 1 300 habitants. Les seuls écarts possibles sont au milieu du XVIIIe siècle où pendant une cinquantaine d’années la population aurait été réduite à 1 100 - 1 200 paroissiens ainsi que dans le dernier tiers du XIXe siècle au terme duquel la population serait retombée à moins de 1 200, l’effondrement se poursuivant ensuite au cours du XXe siècle.

Globalement, le trait le plus marquant est, après la reconstitution de la population initiale, sa remarquable constance dans le temps jusqu’à l’époque récente en retenant un chiffre, pratiquement maximum, de 1 300 habitants.

Une question est de savoir pourquoi et comment les Fontcouvertins ont assuré une telle stabilité.

Le pourquoi est simple. Avec les moyens de l’époque sans espoir de progrès décisifs rapides et toutes les surfaces de terre utilisables effectivement exploitées, il faut admettre que le territoire de Fontcouverte ne permettait pas de nourrir plus de 1 300 bouches. Malthus nous l’a expliqué.

Quant au comment, la question est plus difficile à résoudre quantitativement. Nous connaissons deux phénomènes régulateurs qui ont été mis en œuvre : le célibat important, exceptionnel à certaines époques, et l’émigration bien connue en Savoie, plus réduite semble-t-il à Fontcouverte que dans d’autres paroisses pourtant proches voisines comme celles de la vallée des Villards. En fait, ces émigrations diffuses dans le temps n’auraient pris une ampleur réellement significative qu’au XIXe siècle sans cependant produire un effondrement de la population comme dans des paroisses voisines de Fontcouverte.

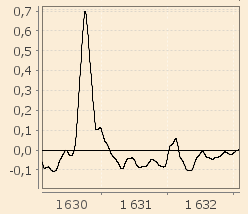

Enfin, les épidémies préjudiciables à la population, souvent invoquées en Europe et même en Savoie, auraient relativement épargné Fontcouverte, en particulier celle de peste de 1630 qui est pratiquement la dernière grande épidémie de peste subie par Fontcouverte.

Le volume d’une population traduit son importance numérique mais non son dynamisme pour les temps à venir. Avec près de 1 300 habitants en 1720, la population de Fontcouverte allait-elle encore pouvoir se développer ? Avec plus de 1 300 citoyens en 1876, la commune avait-elle l’espoir de faire plus ?

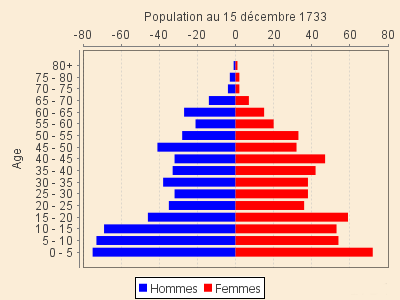

La répartition exacte des effectifs suivant les âges est l’un des indicateurs de ce dynamisme. On la représente généralement sous la forme de la classique pyramide des âges.

Dans la plus grande

partie de son histoire, Fontcouverte a disposé d’une pyramide digne de

ce nom, de forme triangulaire : une large base correspondant à de

nombreux jeunes enfants et une décroissance régulière des effectifs à

mesure que la mort entraînait la disparition des paroissiens,

disparition d’autant plus rapide que la mortalité était forte. On a là

l’image bien connue des populations anciennes caractérisées par une

forte natalité et une forte mortalité souvent relativement précoce.

Dans la plus grande

partie de son histoire, Fontcouverte a disposé d’une pyramide digne de

ce nom, de forme triangulaire : une large base correspondant à de

nombreux jeunes enfants et une décroissance régulière des effectifs à

mesure que la mort entraînait la disparition des paroissiens,

disparition d’autant plus rapide que la mortalité était forte. On a là

l’image bien connue des populations anciennes caractérisées par une

forte natalité et une forte mortalité souvent relativement précoce.

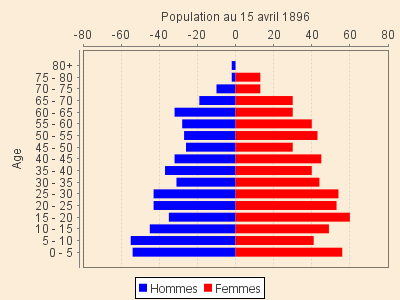

Des irrégularités pouvaient cependant apparaître dans la

décroissance des effectifs avec l’âge, la mortalité n’y étant pour

rien. Des « trous » se révélaient de façon souvent

systématique entre 15 et 50 ans pour les hommes, 20 et 40 ans pour les

femmes. Il s’agissait là de la trace des émigrations plus ou moins

intenses suivant les époques, phénomène pouvant entraîner un manque de

naissances pour renouveler les générations. Cependant, des Fontcouvertins semblaient revenir chez eux après leur

migration temporaire pour y finir leur vie redonnant forme au sommet de

la pyramide. Ce régime démographique est resté fluctuant jusqu’au

dernier tiers exclu du XIXe siècle. Lors de cette dernière

époque, nombre d’émigrants semblaient ne plus revenir. La pyramide

s’appauvrissait pour les âges moyens correspondant aux habitants

susceptibles de se reproduire entraînant alors la réduction de la base.

Progressivement, la pyramide prenait une forme plus rectangulaire

caractéristique des populations évoluées actuelles compromettant

l’avenir. De plus, le déficit du nombre des hommes, comparativement à

celui des femmes, était important à pratiquement tous les âges

supérieurs à 10 ans. L'avenir s'obscurcissait.

Cependant, des Fontcouvertins semblaient revenir chez eux après leur

migration temporaire pour y finir leur vie redonnant forme au sommet de

la pyramide. Ce régime démographique est resté fluctuant jusqu’au

dernier tiers exclu du XIXe siècle. Lors de cette dernière

époque, nombre d’émigrants semblaient ne plus revenir. La pyramide

s’appauvrissait pour les âges moyens correspondant aux habitants

susceptibles de se reproduire entraînant alors la réduction de la base.

Progressivement, la pyramide prenait une forme plus rectangulaire

caractéristique des populations évoluées actuelles compromettant

l’avenir. De plus, le déficit du nombre des hommes, comparativement à

celui des femmes, était important à pratiquement tous les âges

supérieurs à 10 ans. L'avenir s'obscurcissait.

Il est difficile de déterminer le nombre exact des maisons habitées dans la communauté de Fontcouverte et de son évolution dans le temps. Dans la mesure où le volume de la population, après un déficit important à la fin du XVIe siècle, a peu évolué on peut s’attendre à ce que l'abondance des maisons ait elle-même peu varié. C’est effectivement le cas puisque le nombre des maisons, partant de 250 environ en 1561, atteignait 275 en 1700, retombait à moins de 250 peu avant 1800 pour atteindre 270 environ dans la seconde moitié du XIXe siècle puis de nouveau décroître dans les toutes dernières décennies de ce siècle, avec la mention précise des premières maisons abandonnées quand la dépopulation de la commune s’est manifestée.

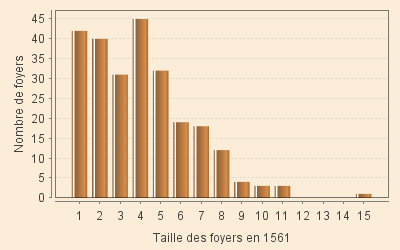

Le contenu des

maisons a lui-même suivi les mêmes tendances. En 1561, quand la

population semblait relativement faible et subissait encore les effets

des difficultés du XVIe siècle, la grande majorité des

maisons ne comprenait que moins de cinq habitants, souvent même un ou

deux seulement. Exceptionnelles étaient celles regroupant plus de huit

personnes.

Le contenu des

maisons a lui-même suivi les mêmes tendances. En 1561, quand la

population semblait relativement faible et subissait encore les effets

des difficultés du XVIe siècle, la grande majorité des

maisons ne comprenait que moins de cinq habitants, souvent même un ou

deux seulement. Exceptionnelles étaient celles regroupant plus de huit

personnes.

En 1734, alors que la population se trouvait en phase d’équilibre après son augmentation du début du XVIIe

siècle, la situation n'était pas fondamentalement différente. Le nombre

de foyers ne comportant qu'une seule personne était cependant en nette

régression tandis que celui des foyers de 2 à 6 personnes croissait du

fait de l'augmentation de la population.

En 1734, alors que la population se trouvait en phase d’équilibre après son augmentation du début du XVIIe

siècle, la situation n'était pas fondamentalement différente. Le nombre

de foyers ne comportant qu'une seule personne était cependant en nette

régression tandis que celui des foyers de 2 à 6 personnes croissait du

fait de l'augmentation de la population.

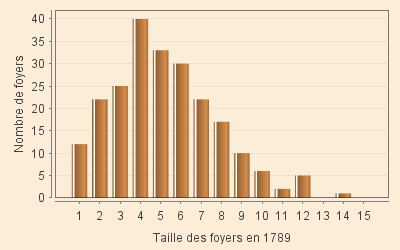

Dans les années suivantes, une répartition en nombre d’habitants par maison prenait une allure régulière, se situant majoritairement à quatre ou cinq personnes. En fin du XIXe siècle, de nombreux célibataires, vivant soit seuls, soit en petits groupes, soit en complément de familles qui auraient contenu seulement quatre personnes en temps plus normal, complétaient les maisons.

La taille des familles habitant sous le même toit aurait donc été peu variable dans le temps si l’on exclut des deux extrémités de notre période d’étude (repeuplement au début du XVIIe siècle et dépeuplement à la fin du XIXe). Les personnes que l’on pouvait donc rencontrer dans une maison étaient peu nombreuses, en tout cas bien moins abondantes que ne nous laisseraient penser les nombreuses naissances. En fait, on doit tenir compte de la grande mortalité infantile éliminant une proportion importante des jeunes (20 à 25 % des moins de cinq ans) et le départ, dès quinze ans, des enfants des familles les moins riches.

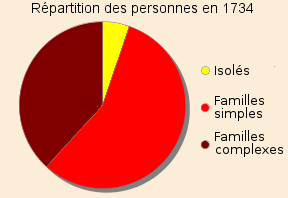

Très schématiquement et pour simplifier, trois grands types de regoupements familiaux pouvaient être reconnus dans les maisons de Fontcouverte.

Le plus fréquent comprenait les familles simples

constituées d'un couple et de leurs enfants célibataires. Il regroupait

50 à 60 % de la population. Un des parents pouvait être mort et le

nombre des enfants était le plus souvent de deux ou trois seulement. Le

second type de regroupements rassemblait, autour d'une famille simple,

une famille complexe par ajout de vieux parents veufs,

d'enfants mariés avec leur progéniture, de frères et sœurs

célibataires, de personnes sans lien de parenté avec le chef de maison.

Ils regroupaient 35 à 55 % de la population mais avec des

fluctuations non négligeables semble-t-il en relation avec les

conditions économiques entraînant soit des regroupements de personnes

soit, au pire, leur éclatement (exceptionnellement, dans la période

difficile de 1561, ils ne constituaient que 19 % du peuple).

Enfin, restaient les personnes isolées, non structurées en

véritables familles, célibataires ou veufs seuls, célibataires

rassemblés en petits groupes, en particulier des frères et sœurs. Ils

ne représentaient généralement que 1 à 2 % de la population.

Le plus fréquent comprenait les familles simples

constituées d'un couple et de leurs enfants célibataires. Il regroupait

50 à 60 % de la population. Un des parents pouvait être mort et le

nombre des enfants était le plus souvent de deux ou trois seulement. Le

second type de regroupements rassemblait, autour d'une famille simple,

une famille complexe par ajout de vieux parents veufs,

d'enfants mariés avec leur progéniture, de frères et sœurs

célibataires, de personnes sans lien de parenté avec le chef de maison.

Ils regroupaient 35 à 55 % de la population mais avec des

fluctuations non négligeables semble-t-il en relation avec les

conditions économiques entraînant soit des regroupements de personnes

soit, au pire, leur éclatement (exceptionnellement, dans la période

difficile de 1561, ils ne constituaient que 19 % du peuple).

Enfin, restaient les personnes isolées, non structurées en

véritables familles, célibataires ou veufs seuls, célibataires

rassemblés en petits groupes, en particulier des frères et sœurs. Ils

ne représentaient généralement que 1 à 2 % de la population.

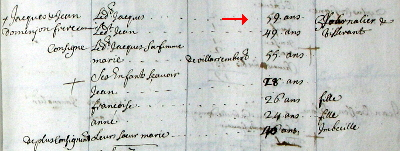

Contrairement à certaines régions françaises (du sud-ouest en particulier) où des maisonnées importantes regroupaient plusieurs générations et plusieurs couples de frères et sœurs, Fontcouverte se caractérisait donc par l’abondance des familles simples au volume réduit. Ce fait est très certainement en relation avec les règles autrefois en vigueur avant l’annexion française concernant les successions. C’était généralement le fils aîné survivant qui héritait la maison et les terres, ses frères et sœurs étant dédommagés financièrement, partage fait de façon à éviter le morcellement de la succession. Nous ne connaissons, en 1789, qu’une seule maisonnée réputée aisée de 23 personnes abritant un vieux patriarche veuf, les quatre ménages de six de ses fils et une servante.

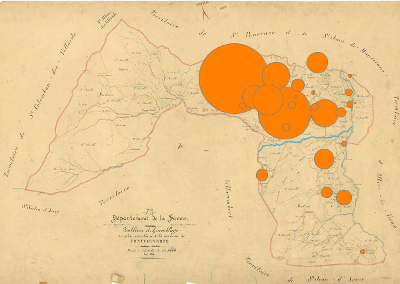

Peu de documents nous donnent une liste complète des hameaux de Fontcouverte et de leur population. Ils concernent la seconde moitié du XVIIe siècle et le dernier quart du XIXe. Il est peu probable que la répartition de la population sur le territoire de la communauté ait réellement évolué.

Bien que les populations de plusieurs hameaux de faible taille aient été souvent regroupées dans les dénombrements avec celles des hameaux les plus importants, on peut estimer que le hameau le plus conséquent était celui de La Rochette regroupant à lui seul 180 habitants environ. Ensuite venait le Village de l’Eglise avec ses 120 à 140 paroissiens. Sept hameaux comptaient généralement plus de 40 habitants (Les Anselmes, La Bise, L’Alpettaz, le Villard, Pierre Pin, Charvin et La Brévière), 6 dépassaient vingt âmes, 26 hameaux se répartissaient le reste de la population certains correspondant à des maisons isolées.

Dans le temps, peu d’évolutions se sont faites sentir, le volume de la population étant relativement stable. Seul le dernier quart du XIXe siècle enregistrait une diminution de 10 % du nombre de maisons et un certain abandon des hameaux situés au sud du Merderel. Une nette réduction n’interviendra qu’au XXe siècle, en particulier à l’époque de la Grande Guerre.

Globalement, la population se retrouvait sur les terres cultivables situées entre les altitudes de 700 à 1 400 mètres de la partie nord et est du territoire, trois quart installés sur la pente entre La Rochette et l’Arvan au nord du Merderel, un quart seulement au sud du torrent autour de Charvin où les pentes étaient moins favorables.

Nous connaissons essentiellement ces noms par les actes d’état civil. Ils avaient donc une connotation « administrative » qui les écartait des patronymes effectivement utilisés par les habitants dans leurs relations courantes et qu’on retrouvait dans les documents laïcs tels les dénombrements.

Les plus anciens documents d’état civil pouvaient présenter les noms en latin sans difficulté de traduction en général : un Boissonus était bien sûr un Boisson, un Vernetanus, ou mieux A Verneto, un Duverney traduit dans quelques généalogies en Vernetan. Quelques abréviations risquaient d’être plus troublantes : « qba » était un Combaz mais ça s'explique ! Certains noms étaient issus d’anciens peuplements de villages qui avaient pris le prénom, servant alors de nom, de leur antique fondateur : Anselme, Lambert.

L’usage fréquent en Savoie des noms composés était largement répandu à Fontcouverte et, ce, dès le XVIe siècle au moins. Leur emploi était très certainement imposé par l’abondance de certaines lignées particulièrement prolifiques pouvant entraîner des confusions d'autant plus probables que certains prénoms étaient, eux aussi, très usités. Au nom d’origine en était ajouté un second qui pourrait caractériser l’épouse : Claraz version Bonnel, Boisson version Romettaz ou le lieu d’origine : Sibué version d’Alpettaz Chavonaz, Claraz version (du) Martherey, d’une particularité physique : Chabert Manchot, ou d’un métier : Rossat Potier. Ces noms se transmettaient alors de générations en génération après leur création. Malheureusement, l’usage de ces noms doubles, voire triples, semblait lourd puisque le curé et ses successeurs abandonnaient, plus ou moins et de façon souvent imprévisible, l’un des patronymes, les noms évoluant alors au gré des rédacteurs : des Viffrey (du prénom germanique d’un viel ancêtre Wilfried encore utilisé sous la forme Vifred) devenaient ainsi des Viffrey Bouttaz qui finissaient comme Bouttaz alors qu’il n’en n’existait aucun en 1561.

On imagine la difficulté de suivre au cours du temps ces patronymes et le nombre de personnes qui les portaient. Cela aurait été aisé pour les noms simples mais les effectifs correspondants étaient réduits. Seuls les regroupements des diverses formes des noms composés est abordable. Nous disposons alors de 279 patronymes distincts qui, après réduction des formes d’orthographe diverses, se réduisent à 221 regroupés en 183 ensembles cohérents rassemblant sur le patronyme souche les variantes des noms composés.

Les groupes les plus répandus étaient alors par ordre décroissant de fréquence :

Ils ont représenté 70 % de la population (les 6 premiers groupes en totalisant 50 %).

Des patronymes d’origine non fontcouvertine apparaissaient régulièrement en raison des immigrations matrimoniales mais peu ont fait souche. Ainsi, les patronyme ont toujours été caractéristiques de la communauté différenciant facilement les personnes « étrangères ».

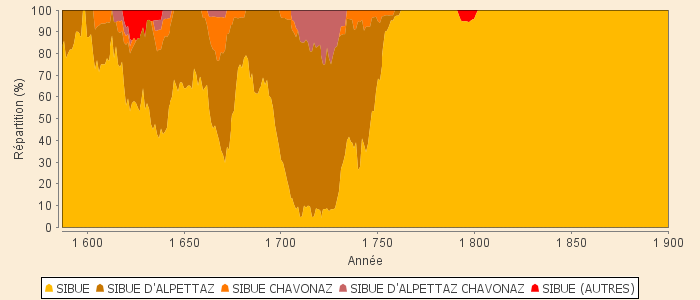

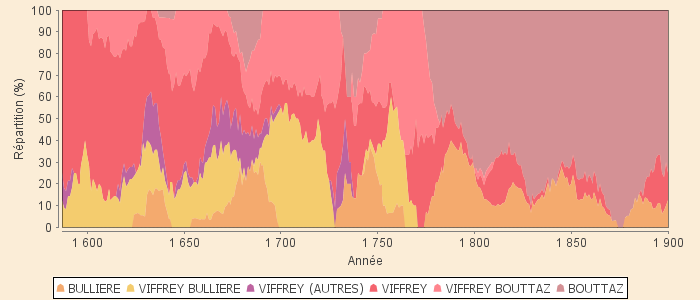

Voici deux exemples de l’évolution aléatoire des noms de groupes au cours du temps.

Les Sibué montrent la complexification initiale, la simplification finale et les fluctuations très arbitraires dus aux personnalités des curés.

Les Viffrey manifestent l’abondance du patronyme simple aux XVIe et XVIIe siècles et leur transformation progressive en Bouttaz quasi totale au XIXe en passant par les Viffrey Bouttaz au XVIIIe.

Les prénoms mériteraient, eux aussi, une étude puisque beaucoup d’entre eux sont souvent, comme les patronymes, caractéristiques de Fontcouverte. Notons seulement l’extrême expansion des Jean Baptiste (on devrait écrire Jean-Baptiste car il s'agit toujours d'un prénom simple contrairement aux Jean Pierre ou Jean Antoine), liée à la proximité de la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne, pour les garçons, des Marie et des Jeanne pour les filles ainsi que l’existence de vieux prénoms qui ont disparu : Pétremand, Vifred, Hugon, voire Sorlin (traduit en Saturnin dans les actes en latin), Amed (pour Amédée), Ambroise, pour les garçons, Mia, Amblarde, Hugone pour les filles.

Si l'on sait que l'habitude était qu'un parrain donne son prénom à son filleul et une marraine en fasse de même pour sa filleule, on imagine que le faible nombre des prénoms ait pu conduire à un grand nombre d'ambiguïtes des personnes. C'est ainsi que nous avons la naissance de 1 008 Jean Baptiste dont 122 sont des Boisson (ou Buisson) !

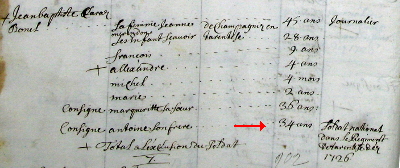

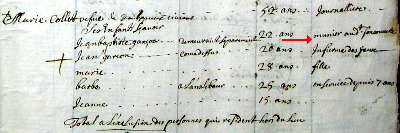

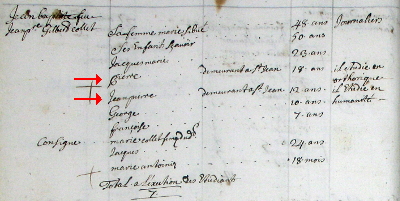

Si l’on exclut les curés, les vicaires, les notaires, les documents d’état civil et les dénombrements sont très avares concernant les statuts sociaux des Fontcouvertins.

Le recensement de 1734 fait cependant la nette distinction entre laboureurs et journaliers. Etaient laboureurs les propriétaires de terres et de moyens de production. Ils étaient donc, en principe, relativement aisés. Les journaliers étaient ceux qui n’avaient guère que leurs bras à proposer même s’ils disposaient d’une maison et d’un peu de terre, d’un jardin et de peu de bétail. Ils étaient relativement pauvres.

Le recensement donnait 35 laboureurs seulement pour 201 journaliers mais cette analyse pourrait être nettement approfondie par l’étude des documents de la Mappe sarde établie dans les années 1730 et donnant une liste très précise des propriétaires de la moindre parcelle de terre. Les dénombrements précisaient de plus l’existence de pauvres et de mendiants en nombre non négligeable alors que le concept de pauvre était certainement synonyme d’extrême pauvreté, voire de grande misère. Quant aux mendiants ne vivant que de la charité, ils constituaient des familles entières mais aussi des veuves ruinées à la suite du décès de leur époux, voire même des enfants orphelins.

A ce sujet, les archives sont, là encore, extrêmement laconiques, sans doute parce que l’activité principale était présupposée agropastorale.

L’administration religieuse comportait naturellement les curés et les vicaires titulaires de l’église et de plusieurs chapelles. Ils vivaient d’anciens legs ou de donations plus récentes en numéraire mais aussi en terres qu’il fallait faire fructifier. On trouvait également des clercs, laïcs aidant les prêtres et les accompagnant dans les divers villages pour porter les sacrements. Ils pouvaient être rétribués mais bien modestement.

L’administration civile était représentée par les syndics et les conseillers élus chaque année puis les secrétaires nommés par l’autorité royale, un ou deux notaires, les sergents royaux, les « regrétiers » chargés de l’approvisionnement en sel, sa distribution et la collecte de l’impôt, percevant à titre personnel une part des revenus royaux. On peut ajouter quelques soldats faisant plus ou moins longtemps partie des troupes royales dans les régiments de Maurienne, de Tarentaise ou autres encore plus lointains, soldats dont la famille était restée à Fontcouverte.

A l’époque française, on pouvait rencontrer des fonctionnaires : instituteurs, institutrices religieux puis rapidement laïcs, des gardes forestiers ou champêtres sans oublier le maire élu et le secrétaire de mairie.

C'était les domestiques, les servantes, les valets, les bergers et bergères. Leur nombre semblait très variable suivant les époques (généralement moins de 40) mais peut-être s’agit-il là d’un problème de recensement. En 1561, ils étaient particulièrement nombreux du fait, peut-être de la déstructuration de la population à cette époque. Les hommes étaient plutôt liés aux maisons possédant un important bétail. Les filles ou les femmes ne présentaient pas d’affectation particulière, tant dans les maisonnées volumineuses ou chez un célibataire un peu fortuné que dans celles ayant du bétail. Les bergers et bergères étaient rarement signalés après 1561, le gardiennage du petit bétail étant, sans doute, plutôt confié aux jeunes enfants de la famille.

Ces professions étaient rarement précisées de façon claire dans la plupart des dénombrements. Elles n'étaient systématiquement données qu’à l’époque française.

Un praticien est mentionné en 1726, il représentait la médecine élémentaire sur place ou dans les environs puisque ses collègues semblaient très peu nombreux.

Les charpentiers, les maçons, les maréchaux-ferrants étaient inventoriés entre 1726 et 1734 pour réapparaître à l’époque française. Ils ont bien dû être là à toutes les époques. Le Curé Dufour les signalait, à l'occasion, travaillant à l'église ou à la cure.

Au bord de l’Arvan, les mêmes apparitions se trouvaient pour les

meuniers. Un taillandier est signalé en 1876 et 1886 à la Martinettaz.

Le nom ancien de ce village signifierait qu’ils existaient depuis

longtemps.

Occasionnellement (1726, 1876) l’existence de tailleurs d’habits était signalée.

Un cabaretier exerçait sa fonction au Village de l’Eglise en 1759 et 1789. Encore était-il déclaré « de médiocre débit ». Dans ses mémoires, le Curé Dufour signalait d’autres tentatives incluant la tenue d'une petite épicerie, toutes sans succès. Des aubergistes et cuisiniers faisaient leur apparition à l’époque française en relation avec la construction de la route des Arves sur la commune de Fontcouverte de 1889 à 1892.

Un entrepreneur faisait ses affaires en 1896.

Une activité très particulière suggérée dans les actes de baptême était exercée par les femmes. C’étaient les « mères-sages » ou matrones ou une simple voisine pouvant intervenir dans les accouchements difficiles. En l’absence de formation, il s’agissait de personnes qui avaient tout au plus un peu d’expérience. L’intervention d’un praticien était exceptionnelle.

Ils pratiquaient une activité particulière sans doute toujours domestique et la plupart du temps secondaire. Aussi n’étaient-ils que rarement mentionnés. La consigne du sel de 1790, la seule qui en parle systématiquement, signalait 58 maisons où cette activité était exercée. La plus grande proportion des tisserands se trouvaient dans les foyers qualifiés de très médiocres (57 % de ces foyers) mais également, à moindre titre, chez les pauvres et encore moins chez les médiocres et les aisés. Manifestement il s’agissait d’une activité pratiquée par les plus démunis à condition qu’ils aient le moyen de posséder un métier à tisser. Le curé Dufour signalait qu’en 1860 le nombre des métiers dépassaient 60 avant de décroître quand les carrières se sont développées et que, le prix de la viande ayant fortement cru, l’activité pastorale ait pris toute son importance.

Nous ne savons pas quelles matières étaient traitées. Il s’agit probablement de la laine fournie par les moutons et brebis et servant à la confection de l’épais drap des robes. Peut-être tissait-on aussi le lin et le chanvre nécessaires à la fabrication de la toile.

Bien que cela nous surprenne, les étudiants étaient parfois mentionnés dans les professions. Il s’agissait d’enfants de la paroisse poursuivant des études en dehors de Fontcouverte.

C’est l’occasion de constater comment se faisait l’instruction des Fontcouvertins.

Si des écoles ont existé depuis longtemps à Fontcouverte, en n’en connaît pas exactement l’histoire. On sait que la Savoie comportait très tôt un nombre important d’écoles dans les diverses paroisses. Pour être plus précis, on devait entendre par là que des maîtres dispensaient un début de formation à la lecture, à l’écriture et aux règles élémentaires de l’arithmétique. Et bien que le français soit devenu la langue officielle de Savoie par l’ordonnance de Villers-Cotterets en 1539 applicable à la Savoie alors occupée par la France, on apprenait à lire le latin de façon à pouvoir suivre les prières et chants de la messe dominicale. L’enseignement du plain-chant avait sans doute le même but. Les livres utilisés étaient religieux, catéchisme et Histoire Sainte, et l’écriture se faisait à la plume d’oie jusqu’au milieu du XIXe siècle. On apprenait également à lire l’écriture manuscrite sur quelques grimoires qu’on apportait. A Fontcouverte, cette instruction était dispensée dans des écuries privées et fonctionnait de la Toussaint à Pâques alors que les travaux des champs n’étaient pas trop prenants. Ces écoles ne coûtaient rien à l’Etat ni à la paroisse, profitant de legs et dons fait à leur intension. Eventuellement, les parents pouvaient contribuer au salaire du maître qui était nommé chaque année par les chefs de famille de la communauté après agrément du curé. Les dons provenaient de quelques riches fondateurs et des confréries présentes à Fontcouverte dont l’un des rôles était l’aide aux pauvres. La confrérie du Saint Esprit de Fontcouverte demanda à l’évêque l’autorisation d’affecter ses fonds à une école plutôt qu’à l’aumône dont l’efficacité était faible pour la paroisse, autorisation acceptée le 9 juillet 1762.

Avant la révolution, il existait ainsi sept écoles situées à la Rochette, à l’Alpettaz, aux Anselmes, au Village de l’Eglise, à Pierre Pin et à Charvin.

Vers 1820, le Curé Deschamps donnaient 2 000 francs. En 1846, devenu vicaire général il fondait encore un capital de 2 000 livres en faveur des enfants au bénéfice d’une école pour les garçons et d’une pour les filles, capital qui ne put être utilisé à ces fins. En 1835, Barthélémy Taravel léguait divers immeubles pour la fondation des écoles de La Rochette. En 1860, un don d’un bienfaiteur parisien de 200 francs était attribué à l’école de Riortier dessous. Une école réservée aux activirés pédagogiques ne fut construite à Fontcouverte qu’en 1868. En 1874, l’avocat Claude Bouttaz léguait 90 000 francs pour salarier les instituteurs congréganistes qui y officiaient dès 1875 si bien qu’il y avait 11 écoles à Fontcouverte (dont une à La Brévière, une seconde à La Rochette et une à Riortier dessous). Enfin, les écoles ont été laïcisées en 1889. La commune fit construire trois écoles à La Rochette, à La Bise et à Charvin. Des institutrices et instituteurs furent alors nommés.

Il est difficile d'apprécier l'efficacité réelle de cette instruction locale. On utilise de façon classique la proportion des personnes sachant apposer leur signature en bas d'un acte. Ces écritures sont rarement portées sur les actes anciens de Fontcouverte, le curé ne les demandant pas ou ne portant pas la mention de signature dans ses enregistrements. Quand c'est le cas, l'écriture paraît souvent bien hésitante.

Ceux qui désiraient faire des études plus approfondies, et il y en avaient toujours plusieurs à chaque génération, venaient à l’école à la cure avec les vicaires.

Pour des études secondaires, Fontcouverte pouvait envoyer ses meilleurs enfants à Saint-Jean-de-Maurienne. Si des collèges y existaient déjà au XVIe siècle, c’est Mgr de Lambert évêque qui tente de remédier à la décadence des anciens collèges en en créant un en 1576 recevant les esprits les plus éclairés avec gratuité pour les enfants pauvres.

Les débuts furent modestes, voire difficiles mais les niveaux de

classes s'étendirent progressivement. L'enseignement était

principalement réalisé en latin comportant les enseignements

classiques : classe de grammaire, humanités, rhétorique et

philosophie, ce dernier incluant quelques éléments scientifiques, soit

pour nous les classes de 7eme à terminale. Le collège fut supprimé en 1793 mais reprit sous l'Empire.

Les jeunes Fontcouvertins, en particulier les nombreux futurs prêtres, devaient bien fréquenter le Collège Lambert à une époque où tout le cycle d’études était assuré. Mais il était encore possible, pour les plus riches, d’accéder au collège jésuite de Chambéry.

Enfin, pour les études supérieures, quelques places étaient disponibles dans diverses universités à Lyon, Valence, Montpellier ainsi qu’au Collège des Provinces à Turin. Nous n'y connaissons pas de Fontcouvertins.

Connaître la richesse des Fontcouvertins est impossible. Il nous faudrait avoir une idée précise des sources de richesse, comment elles étaient acquises et ce qu’elles devenaient.

Si l’on ne devait retenir que la propriété d’une maison, de terres, de bétail, il faudrait rechercher dans les livres des propriétés immobilières (les livres de la taille) pour suivre les mouvements des propriétés dans le temps ou encore les archives notariales, un énorme travail qui pourrait être entrepris mais sans espoir d’exhaustivité. On sait au moins que la valeur d’une maison ne représentait, généralement, que peu dans le capital d’une famille. Celle des terres serait nettement plus significatives encore faudrait-il distinguer qui les possédait et qui les exploitait. Il nous reste le bétail sur lequel nous possédons des informations grâce aux consignes du sel et quelques recensements. Le volume de ce bétail peut être un indicateur de la richesse et d’une part importante des revenus. Par ailleurs, on peut penser qu’il existait une certaine corrélation entre le volume du bétail entretenu et les surfaces de terre qui pouvait lui être affecté.

Enfin, l’aisance d’une famille dépendait du nombre de personnes sur lequel se répartissait sa richesse.

Nous nous contentons donc de faire l’inventaire des bêtes d’une famille, de valoriser aussi bien que possible, sur une base arbitraire de valeurs, les différents types de bétail et de diviser ce total par le nombre de membre de la famille, valeur que nous appelons, suivant les initiateurs de la méthode « taux de richesse individuelle » soit TRI. De plus, ces initiateurs ont défini une échelle de richesse-pauvreté établissant sept niveaux de richesse allant de la misère totale à la richesse en fonction du TRI. Nous avons profité de la consigne du sel de 1790 pour étalonner ces graduations sur celles que donne le secrétaire de la consigne. A l’époque, il fallait être vraiment très pauvre, voire mendiant, pour être déclaré pauvre et les plus riches étaient considéré comme aisés. Cette comparaison montre une certaine incertitude des conclusions que nous pouvons tirer des TRI mais les indications sont, en gros, pertinentes.

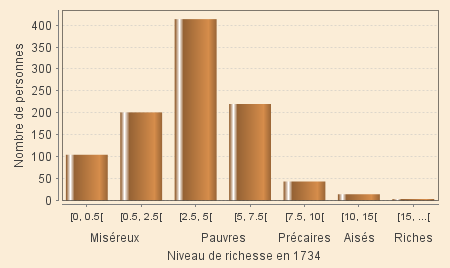

La répartition de la richesse au cours du temps (nous ne disposons de données qu’en 1561, 1720 - 1738, 1759 et 1789) a peu évolué. Elle est marquée, de 1720 à 1789 par :

En 1561, la répartition pourrait paraître relativement favorable : les miséreux étaient aussi fréquents qu’en 1726 mais les habitants ayant dépassé la précarité étaient relativement nombreux et les pauvres peu représentés. Cette situation curieuse ne serait probablement qu’un effet de calcul. A l’époque, le bétail avait probablement un volume correspondant à l’exploitation de tous les moyens d’élevage disponibles tandis que la population était relativement réduite avant sa reconstitution de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe.

Enfin, l’importante lacune dans le temps entre 1561 et 1720 ne permet pas de savoir ce qui se passait à cette époque. La situation a-t-elle évolué rapidement vers celle de 1720 sans cependant la dépasser ou bien était-elle meilleure que celle de 1720-1759, époque où la population montrait un déficit numérique conjoncturel ?

Si la « richesse » telle que nous la calculons était essentiellement une (grande) pauvreté au XVIIIe siècle, on doit constater que la situation allait en s’améliorant malgré tout : la misère était en régression au profit des simples pauvres, les riches gardant une proportion très faible et stable.

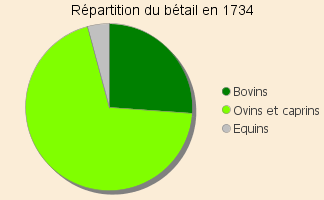

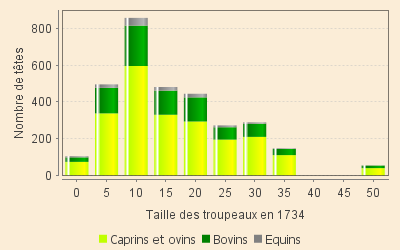

Les animaux d'élevage étant une importante source de subsistance et de revenu des Fontcouvertins, il nous paraît intéressant de savoir ce que l’on pouvait trouver dans les bergeries, les étables et les écuries, quelle était la taille des troupeaux rencontrés près des maisons, dans les pâtures et les taillis. Ce sont encore les consignes du sel et quelques recensements qui nous permettent de répondre.

Les animaux ont toujours été les mêmes avec des répartitions lentement évolutives dans le temps.

Nous ne savons rien sur le menu bétail de basse-cour : poules, canards, lapins... Il est vrai que ces animaux n’intéressaient pas l’administration mais constituaient pourtant une ressource domestique incontournable.

Le petit bétail était constitué par les chèvres (on parle

rarement des boucs), les brebis et les moutons. Ces animaux donnaient

le lait indispensable à la nourriture des humains. On disait que ce

produit permettait de passer le moins mal possible les périodes de

disette suite aux mauvaises récoltes. Il permettait aussi la

fabrication des fromages dont une partie pouvait être vendu au marché

de Saint-Jean. La laine des ovins était à la base du filage et du

tissage donnant aux Fontcouvertines leurs grandes robes de gros drap

noir. Il y avait aussi les chevreaux et les agneaux nés au cours de

l’hiver et au début du printemps. Ils représentaient un certain revenu

dans la mesure où ils étaient vendus au cours de l’été s’ils n’étaient

pas gardés pour assurer le maintien du troupeau pour l’année suivante. Curieusement, l’hôte traditionnel des fermes qu’est le porc n’apparaisait nulle part dans les dénombrements

bien qu’une rubrique lui fût réservée. Peut-être, avec son régime

omnivore, était-il en concurrence avec les Fontcouvertins, les forêts

ne lui donnant ni glands ni chataignes en abondance ?

Curieusement, l’hôte traditionnel des fermes qu’est le porc n’apparaisait nulle part dans les dénombrements

bien qu’une rubrique lui fût réservée. Peut-être, avec son régime

omnivore, était-il en concurrence avec les Fontcouvertins, les forêts

ne lui donnant ni glands ni chataignes en abondance ?

Une activité particulière était la garde de vaches « à l’hyverne » c’est-à-dire pendant la saison où les bovins restaient dans les étables. Il s’agissait de vaches non foncouvertines réparties en petits nombres dans des maisons généralement pourvues d’un faible cheptel. Elles contribuaient, elles aussi, à un certain revenu.

Enfin, bien qu’ils fussent rarement mentionnés dans les dénombrements, on trouvait les traditionnels mulets mais aussi des ânes et des chevaux. Les premiers, bien adaptés aux conditions géographiques locales et aux sentiers incertains étaient largement majoritaires. Les chevaux pouvaient servir, bien que moins dociles dans les étroites parcelles de terre cultivables, aux travaux des champs. On pouvait même, signe de statut social, les monter comme l’évêque venant de Saint-Jean à Fontcouverte pour ses visites pastorales juché sur un cheval prêté par un paroissien. Du fait de leur prix relativement élevé, les équins pouvaient être tenus en copropriété, deux ou trois voisins se partageant la même bête.

En ignorant le recensement de 1561 réalisé dans des conditions particulières et en ne tenant compte que des animaux permanents, on constate que le nombre d’ovins et de caprins est resté peu variable de 1720 à 1789 avec cependant une légère décroissance (1 590 en 1726, 1 470 en 1789). Inversement et aux mêmes dates, celui des bovins n’a fait que croître de 370 (valeurs sans doute anormalement faible) à 660. Est-ce là un signe d’enrichissement au cours du XVIIIe siècle, le rapport du nombre de bovins au nombre d’ovins et caprins passant successivement de 0,28 en 1561 à 0,39 en 1734 et à 0,54 en 1789 ? Ce rapport était curieusement indépendant, à une date donnée, de la taille des troupeaux. Les Foncouvertins avaient sans doute trouvé une proportion optimale pour exploiter les diverses ressources de la nature locale.

Trois événements démographiques le leur permettaient : les naissances, les décès et les migrations.

A Fontcouverte, la quasi totalité des naissances se faisait dans le cadre du mariage sous le contrôle de l’Eglise et de la société. Il nous faut donc commencer par les habitudes nuptiales.

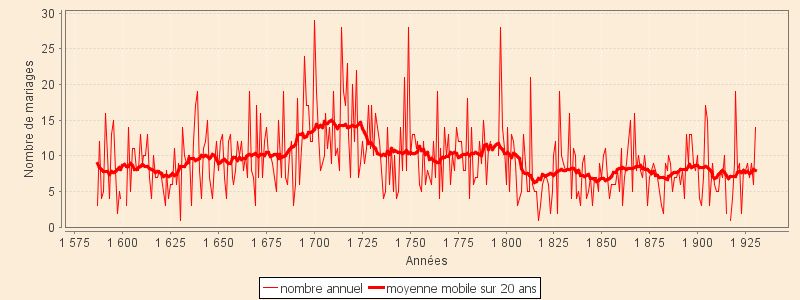

Au cours du temps, le nombre annuel des mariages a évolué passant de moins de 10 en 1600 à 15 peu après 1700. Mais dès 1725 il tombait à guère plus de 10, une deuxième chute intervenant vers 1800 pour atteindre un niveau inférieur à 10 voisin de celui de 1600.

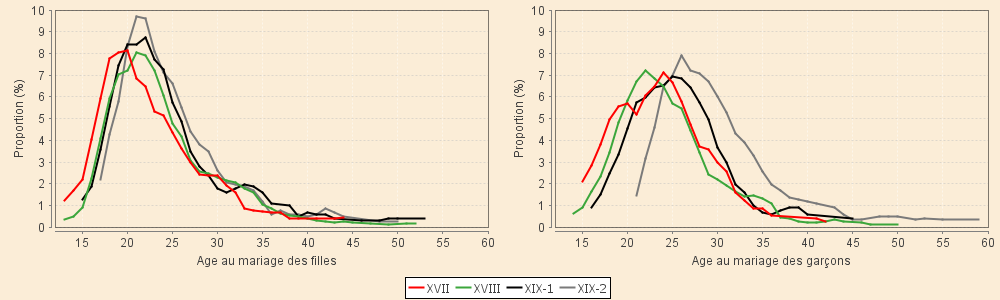

C’est un critère que l’on aime bien étudier pour comparer les mœurs de différentes régions, ne serait-ce qu’en Europe. Parmi les Européens classiquement étudiés, les Fontcouvertins se distinguaient par des premiers mariages précoces. L’accès au mariage autorisé peu après la puberté (12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons) pouvait compenser le peu de durée de la vie d'autrefois.

Pour les filles, l’âge moyen se situait entre 22 et 26 ans. Avec une faible dispersion d’âge, la grande majorité se mariait entre 16 et 30 ans, les âges de 20 - 24 ans étant les plus fréquents.

Pour les garçons, la moyenne était très voisine de celle des filles avec cependant un excès de 0 à 2 ans entre 1620 et 1840 passant rapidement à 3 ou 4 ans après cette dernière date. La dispersion d’âge était nettement supérieure à celle des filles, la grande majorité des époux ayant entre 17 et 37 ans. Les âges les plus fréquents passaient de 22 ans aux XVIe et XVIIe siècles à 27 ans dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Les décrets du droit canonique et les habitudes aux XVIe et XVIIe siècles permettaient de rencontrer quelques mariages très précoces.

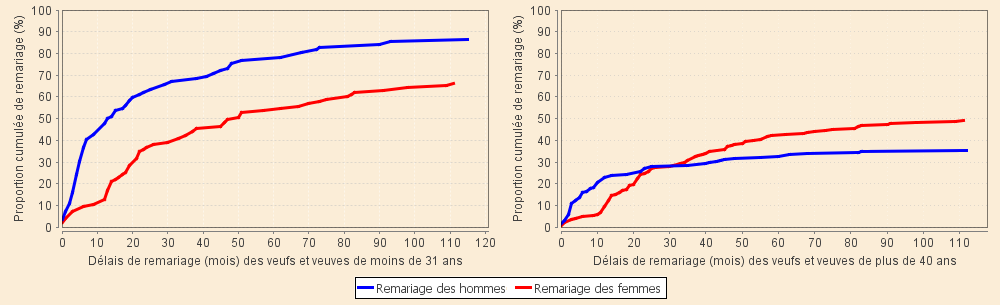

Dans l’ancien temps, quand la mortalité des adultes apparaissait souvent tôt, les premiers mariages étaient assez souvent suivis d’un veuvage et d’un remariage. Un homme pouvait se remarier une, deux, voire quatre fois si le curé ne s'est pas trompé dans ses notes et les femmes à peine moins. Les premiers remariages concernaient guère plus de 10 % de tous les mariages connus chez les hommes et 5 % chez les femmes. La proportion des seconds remariages n'atteignait que 1 % pour les hommes et dix fois moins pour les femmes. Les remariages de rangs supérieurs étaient pratiquement anecdotiques.

Ces remariages étaient souvent indispensables dans la mesure où un veuf se retrouvait subitement démuni devant les tâches ménagères ou devant ses enfants dont certains pouvaient être très jeunes, en particulier quand les épouses mouraient en couches. Pour les femmes, le problème pouvait être moins urgent mais conduire à la ruine si le veuvage durait. Ainsi, se posait un problème de délais à résoudre rapidement. On est surpris par la rapidité des remariages, en particulier celui des hommes qui pouvaient se réaliser en quelques semaines. Mais tout était prévu ! Au repas du soir de la sépulture réunissant la seule famille, étaient déjà évoquées les opportunités d’un nouveau mariage et les arrangements à prévoir pour aboutir dans les meilleurs délais.

L'influence du sexe et de l'âge sont clairs. Les jeunes se remariaient le plus souvent, principalement les hommes, et le faisaient généralement de façon rapide (50 % des hommes le faisaient avant un an). Inversement et logiquement, les veufs et veuves âgés de plus de 40 ans se remarient moins mais les femmes le faisaient plus que les hommes. Globalement, les femmes se remariaient peut avant un an, ce fait étant en relation avec les problèmes de paternité (délai de viduité de 300 jours).

Toutes ces proportions se justifiaient bien par les contraintes familiales exercées sur chaque sexe.

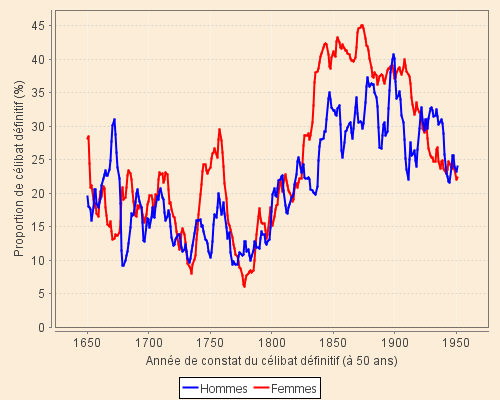

Les Fontcouvertins qui devaient se marier le faisaient pratiquement tous avant 50 ans. Existait-il des célibataires endurcis à cet âge ?

Il est clair que c’est le cas et même en proportion parfois nettement supérieure à celle donnée par les statistiques générales de ces anciens temps. Noter que les dates données ci-dessous sont celles du constat du célibat définitif soit 20 à 30 ans postérieures à celles des mariages qui auraient pu avoir lieu.

Ainsi, les célibataires réputés « définitifs » qu’on pouvait rencontrer étaient dans des proportions de la population très variables. Entre 1650 et 1770, la proportion constatée se montrait normale décroissant de 20-25 % à 5-10 % (une pointe de célibat des femmes apparaissait cependant à 25 % vers 1750). Mais à partir de 1770 les proportions augmentaient fortement et régulièrement tant pour les femmes que pour les hommes jusqu’en 1830 pour atteindre près de 25 %. Ensuite, ces pourcentages culminaient à valeurs exceptionnelles de plus de 40 % pour les femmes et 30 à 35 % pour les hommes dans les années 1850 - 1900.

Ces valeurs et leurs importantes fluctuations pourraient être en relation avec des conditions économiques et démographiques difficiles mais seraient aussi liées aux phénomènes connus de l’émigration, particulièrement intense chez les hommes. Le célibat définitif serait alors un indicateur, au moins qualitatif, des périodes où l’émigration s’imposait pour des raisons économiques.

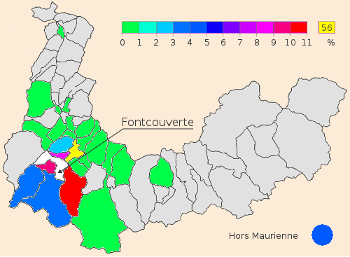

Où les Fontcouvertins et les Fontcouvertines allaient-ils chercher leurs conjoints ? Cette question rejoint celle des isolats, villages vivant fermés sur eux-mêmes. Etait-ce le cas de Fontcouverte un peu reculé dans ses montagnes ? Dans notre paroisse, les trois quarts des mariages se faisaient entre Fontcouvertins. Fontcouverte n’était donc pas un isolat au sens strict habituellement donné à ce mot. Cependant, la tendance à l’endogamie (mariages d'époux locaux) était forte.

D’où venait donc le conjoint qui n’était pas de Fontcouverte ? La réponse est claire : on n'allait pas le chercher bien loin ! Sur les 2270 mariages qu’il est possible d’étudier concernant l’exogamie et intervenus à Fontcouverte ou bien plus rarement ailleurs, la statistique des « étrangers » était approximativement la suivante. 10 % venaient simplement de Villarembert et autant d’Albiez-le-Vieux, 10 % avaient franchi la montagne pour venir de Saint-Jean-d’Arves ou de Saint-Sorlin, quelques uns de Saint-Pancrace ou de Jarrier. Une quinzaine de localités des environs immédiats de Saint-Jean-de-Maurienne (tant sur la rive droite que gauche de l’Arc) procuraient encore, à l’occasion, un ou quelques conjoints. Mais près de 60 % provenaient de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce fait traduit la fréquence des échanges entre la Cité et Fontcouverte, échanges souvent dus aux Fontcouvertins, filles et garçons, descendus à Saint-Jean pour y louer leur bras, voire s’y installer définitivement. D'ailleurs, nous avons considéré ces mariages comme endogames : ils traduisaient les liens que des compatriotes de Fontcouverte avaient gardés malgré leur exil. Enfin, 5 % correspondent à un conjoint échappant à la proximité de Saint-Jean, en Maurienne ou très occasionnellement en France.

Dans un contexte d’endogamie important comme c’était le cas à Fontcouverte, risquaient de se présenter des phénomènes de consanguinité, celle-ci provenant de mariages entre conjoints liés par une parenté de leurs ancêtres et pouvant être associés aux problèmes des maladies héréditaires.

L’église s’est penchée sur ce problème dès une époque où la relation entre consanguinité et maladies congénitales n’était pas encore réellement bien reconnue. Il s’agissait alors de la notion de lignée c'est-à-dire de l’ensemble d’un groupe plus ou moins soudé de personnes ayant un ascendant commun, groupe susceptible de se manifester dans la protection des membre de la lignée. Un obstacle était alors imposé non pour des raisons biologiques mais pour des implications sociales. Suivant les époques et les régions, le lignage pouvait remonter plus ou moins haut... à l’infini, du moins ce que l'on en connaissait, au Moyen-Age ! En 1215, l’Eglise interdisait les mariages d’époux dont un ancêtre serait commun à la cinquième génération (degré dit 5 de consanguinité) : un arrière-arrière-arrière-grand-père commun), situation pratiquement incontrôlable mais valable jusqu’en 1917 ! Avec sa taille relativement réduite, la population de Fontcouverte n’avait aucune chance de convoler sur place. Aussi l’Eglise accordait-elle des dispenses pour les degrés 4 et même 3. A l’époque française, une détermination différente des liens de parenté était utilisée divisant pratiquement par deux le calcul du niveau de consanguinité qui était admis au degré 4 (du nouveau calcul soit 2 de l'ancien, tel l'exemple de deux cousins germains). De tout temps, les Fontcouvertins arrivaient-ils ainsi à se marier suivant leurs souhaits sans trop de difficultés.

Reste pour nous à analyser la consanguinité effective entre tous les Fontcouvertins que nous connaissons. Il est alors intéressant de constater qu’il est impossible à Fontcouverte de dessiner un arbre généalogique classique et complet d'une personne si l’on remonte assez loin dans ses ancêtres, ce que nous pouvons faire par voie informatique (inutile d’essayer à la main !) L’arbre envisagé est alors une forêt avec de nombreuses lianes réunissant les branches que l’on dessine seules habituellement. Par exemple, un homme se mariait deux fois : il pouvait apparaître deux fois (en bleu) dans l'arbre ! Sur une dizaine de générations, de très nombreux ancêtres communs se révèlaient avec des chemins bouclés multiples pour passer d’une personne à une autre. Les voies de nos arbres généalogiques sont impénétrables... ou presque !

Une estimation de la consanguinité générale des habitants de Fontcouverte est possible. Les comparaisons sont difficiles avec d’autres régions pour lesquels les calculs n’ont été entrepris que sur un nombre très limité de générations. On constaterait alors que la consanguinité fontcouvertine était relativement élevée jusqu’en 1800 (le double de la moyenne savoyarde vers 1930, elle-même double de la valeur française correspondante). De plus, la consanguinité de Fontcouverte croissait très fortement entre 1800 et 1900, doublant probablement. Ce dernier fait pourrait être en relation avec l’accroissement du célibat et celui de l’émigration, phénomènes ayant pour impact de réduire fortement les choix de mariage. La Savoie est donc connue pour être un record dans les départements français et Fontcouverte bien au dessus de la moyenne savoyarde concernant, elle, des paysages ouverts, voire des villes et de grosses bourgades.

Une conséquence de ce haut niveau de consanguinité pourrait être l’abondance des maladies congénitales. Malheureusement, nous n’avons que peu d’éléments pour nous en assurer.

La seule tare bien connue est le crétinisme qui n’est d’ailleurs pas un cas typique héréditaire ni propre à Fontcouverte. D’après les archives, mais bien des cas doivent nous échapper, un peu moins de 1 % des personnes étaient déclarées crétines au XVIIIe siècle, un peu moins de 2 % dans les deux premiers tiers du XIXe. A cette dernière époque, on pouvait donc s’attendre à rencontrer une vingtaine d'« idiots du village » dans l’ensemble de la paroisse mais le curé de l’époque semblait, à ses dires, en côtoyer beaucoup plus.

Nous connaissons bien les jours de célébration des mariages que l’habitude avait privilégiés. Nous savons aussi quelques traditions concernant ces importantes manifestations grâce à un texte de 1635 du Curé Pierre Marchand.

Les jours favorables de la semaine

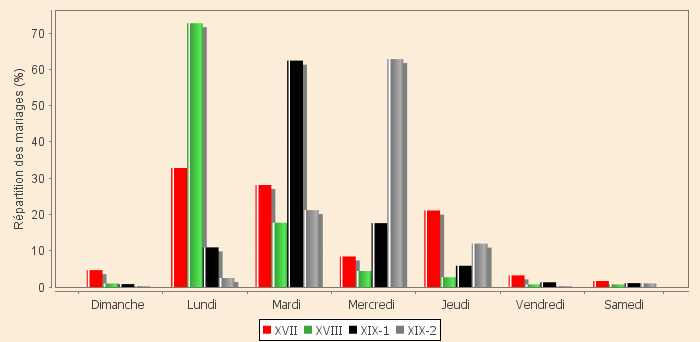

Des erreurs de date dans les plus vieilles archives ne permettent pas une précision absolue. On sait cependant que ces jours ont évolué au cours du temps. Au XVIIe siècle, les jours les plus fréquents étaient les lundi, mardi et jeudi (et quelques uns le mercredi). Les vendredi, samedi et dimanche étaient probablement totalement exclus. Au XVIIIe siècle au cours duquel les informations sont plus fiables, il apparaît, à coup sûr, qu’on se mariait trois fois sur quatre le lundi et une fois sur cinq le mardi, les mercredi et jeudi étant peu consacrés à ce genre d’événement, les autres jours étant toujours exclus. Puis les habitudes semblaient évoluer. Dans la première moitié du XIXe siècle, les mariages étaient concentrés sur le jour de mardi, les lundi et mercredi semblant nettement moins favorables. La seconde moitié du siècle est identiques à la première mais avec un décalage net de un jour ; c’est le mercredi qui était le plus fréquent.

Globalement, on se mariait essentiellement en début de semaine, le vendredi, jour de jeune était exclu ainsi que le samedi et le dimanche, jours plus particulièrement réservés aux activités dominicales telles que la messe paroissiale. Les Fontcouvertins avaient ainsi le temps de se remettre du mariage avant le « week end ». Nous ne savons pas exactement quand avaient lieux les préparatifs matériels sans doute assez longs, probablement en fin de la semaine précédente.

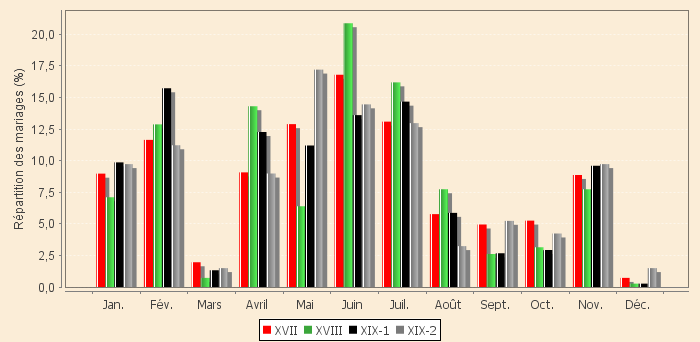

De tout temps, les habitudes sont restées les mêmes. La majorité des mariages était célébrée entre avril et juillet, voire en janvier et février. Par contre, les mariages étaient rares d’août à septembre, pratiquement inexistants en mars et en décembre.

Des explications simples peuvent justifier ces irrégularités. Mars et décembre correspondaient au carême et à l’avent précédant les fêtes de Pâques et de Noël, périodes dites « interdites » par l’Eglise. Des mariages pouvaient alors être reportés sur les mois adjacents. Quant au déficit de mariages entre août et novembre, il était certainement dû à l’abondance des travaux des champs et des récoltes et peut-être à la période d’« enmontagnage » du bétail dans les alpage séparant les familles.

Les coutumes du mariage

Nous faisons confiance au Curé Pierre Marchand qui a décrit les rites observés avant et au cours du mariage. Ceux qui aiment les bonnes recettes du passé trouveront même la recette du « farci », plat emblématique des fêtes et particulièrement des mariages.

Dans un coutumier, déjà tout lacéré en 1890 et que nous n'avons pas retrouvé, dressé par Rd Pierre Marchand en date du 13 juillet 1635, on lisait ceci.

« Les mariages se font à la messe. Les jeunes époux et surtout les jeunes épouses honorables exigent qu'on publie leur mariage pendant trois dimanches de suite à la messe paroissiale. Les jeunes fiancés achètent ordinairement à leur fiancée 4 bonets blancs, 4 tabliers, 4 mouchoirs de cou et deux robes, le tout à la mode du pays. Les tabliers et les mouchoirs de cou sont ordinairement de différentes couleurs. La coiffe a aussi des dentelles plus ou moins fines. Le premier dimanche des publications, la fiancée assiste à la messe avec les habits que lui a acheté son fiancé, mais les moins précieux, la plupart du temps assez ordinaires ; le second dimanche avec des habits un peu plus précieux ou d'une couleur différente ; le troisième dimanche avec des habits plus précieux encore. La même robe sert habituellement pour les trois dimanches ; mais elle change de ceinture et les rubans des manches. Les habits les plus précieux sont réservés pour le jour de la noce. La coiffe du jour de la noce est toujours ornée par derrière d'un ruban rouge. Le cortège arrive à l'Eglise sur deux rangs, le père de l'épouse, ouvre la marche ; viennent ensuite les époux avec leurs gardes d'honneur, puis les invités à la noce en commençant par les plus proches parents. La messe se dit pour les époux ce jour-là. Après la messe, on chante un libera me pour les parents défunts des deux époux ; le prêtre leur fait passer le goupillon au Pater noster. La cérémonie terminée, le cortège sort de l'Eglise dans le même ordre qu'il y est entré, et le père de l'épouse conduit tout le monde sur les tombes des parents défunts de sa famille où il récite un Deprofuntis à haute et intelligible voix, et tout le monde répond. Le cortège se rend ensuite au domicile de l'épouse où se donne le premier repas. La salle du festin est l'écurie en hiver et la grange en été. Le principal mets du festin c'est le Farci. Pour le fabriquer on verse du lait et des œufs légèrement battus dans un grand vase, puis on y met du pain blanc coupé en petites tranches et on laisse tremper le pain dans le liquide pendant quelques heures. Quand le pain a absorbé tout le liquide, on brasse le pain et on le pille jusqu'à ce qu'il redevienne pâte. On met ensuite cette pâte dans de petites sacs de toiles en forme de manche fabriqué exprès et on coud fortement l'ouverture quand ils sont pleins. On met enfin ces sacs dans un grand chauderon où il y a du bouillon et on fait cuire. Quand le farci est jugé suffisamment cuit, on sort les petits sacs du chauderon et on les place allongés sur une planche ; on y met une autre planche dessus que l'on charge de pierres pour durcir le farci et le rendre plat. Quand il est froid et suffisamment égouté, on découd les sacs et le farci se montre beau jaune sous une forme de barre de savon un peu aplatie. On le découpe par tranche d'un pouce d'épaisseur et on le sert froid. C'est pour les habitants du pays un vrai régal. Aussi le farci ne manque jamais dans les repas de noces. Le second repas du soir se fait au domicile de l'époux. Le lendemain du mariage, les deux époux reviennent toujours à la messe et quelques fois ils la font encore célébrer pour leurs défunts. Le dimanche qui suit le mariage, les époux viennent à la messe habillés comme le jour de la noce et les proches parents les accompagnent. Ce jour là, ils sortent de l'Eglise les derniers, c'est le père de l'époux cette fois qui donne le signal du départ et marche en tête du cortège. Au sortir de l'Eglise on se rend sur les tombeaux des parents défunts de l'époux et le père récite le Deprofundis à haute et intelligible voix auquel tous les autres répondent. Le diner se donne chez l'époux, et tout le monde revient aux Vèpres dans le même ordre que le matin à la messe. Après les Vèpres, l'épouse quitte ses habillements de noces et les retire ; elle ne les portera plus si ce n'est quand elle sera invitée à une autre noce, car c'est de règle qu'une femme mariée doit assister à une noce habillée comme au jour de ses propres noces. Aussi, il n'est pas rare de voir, à certaines noces, des femmes même déjà arrivées à un certain âge, plus richement habillées que l'épouse elle-même. Le ruban rouge derrière la coiffe blanche seul distingue l’épouse des autres femmes. »

Souvent guère plus d’un an après un mariage arrivait le premier enfant. Ainsi, le nombre des naissances suivait-il rapidement les variations du nombre de mariages et du volume de la population lui-même rapidement corrélé à celui des naissances.

De 30 naissances annuelles en 1600, le nombre croissait régulièrement jusque vers 1650 pour se stabiliser vers 50 naissances jusqu’en 1700. On a certainement ici la preuve de la reconstitution de la population après la période troublée du XVIe siècle. Une baisse intervenait de 1700 à 1775 conduisant à 35 naissances annuelles seulement vers 1740, en relation avec la réduction simultanée du volume de la population. Une reprise s’amorçait alors avec un maximum de 50 naissances vers 1800. A partir de cette date, le nombre de naissances ne fit que décroître régulièrement pour se réduire à 30 environ vers 1900 bien que le volume de la population n’ait pas subi la même réduction.

Une naissance était un événement souvent bien plus problématique que de nos jours. Les grossesses pouvaient être entravées par les durs travaux que la mère devait assumer. Quant à la naissance elle-même, si elle se passait souvent très naturellement, l’intervention d’une accoucheuse n'était pas rare. Cette personne n’avait certainement pas de grandes compétences mais avait souvent au moins de l’expérience. Aussi, bien des naissances étaient décevantes, l’enfant mourant immédiatement ou peu après son arrivée au monde. En cas de survie, le nouveau-né devait encore supporter les difficultés de la vie de ses parents si bien que près d'un enfant sur quatre n’atteignait pas un an.

Le baptême du nouveau-né devait alors intervenir très vite. Il ne se passait pas vingt-quatre heures avant que l’enfant soit amené à l’église et, ce, quelque soit le temps et l’éloignement de l'église. On imagine mal, surtout en plein hiver, ce transport par les chemins reliant les hameaux au Village de l’Eglise. On connaît précisément le décès d'un nouveau-né lors de ce tranfert. A la Roche Charvin, à l’extrémité sud de la paroisse et à deux heures de l’église, on préférait même descendre à Saint-Sorlin-d’Arves (sans doute exactement à Entraigues) pour arriver plus « facilement » et plus rapidement. Il arrivait souvent que, si la naissance se passait mal et que la survie de l’enfant fut incertaine, l’accoucheuse, un grand-père ou un voisin baptisait l’enfant « à la maison » ce qui permettait des cérémonies complémentaires du baptême à l’église quelque peu différées… ou un enterrement chrétien et l'accès au Ciel de l'enfant.

Ce sujet est largement développé dans toutes les études démographiques. Nous n'en parlons que pour signaler qu’elles étaient rares à Fontcouverte.

Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, il semble que le nombre de ces naissances ait été en quantité non négligeable. S’agit-il d’une réalité à une époque où la population était en pleine reconstitution ou une conséquence de la médiocrité des archives anciennes ? Ensuite, ces naissances illégitimes n’étaient que de 0,5 % du total des naissances, chiffre particulièrement bas en comparaison des moyennes de l’époque et sans doute dû à la pression de la société catholique. Enfin, cette proportion s’est accrue dans la seconde moitié du XIXe siècle pour atteindre 0,7 % à une époque où les mœurs évoluaient rapidement.

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, environ 1 % des accouchements conduisait à des naissances gémellaires, valeur tout à fait comparable à celles connues à grande échelle. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la proportion augmentait pour dépasser 1,5 %. Les accouchements gémellaires seraient le fait de mères dans leur ensemble plus âgées que celles des accouchements unipares… mais de 1 an environ et en moyenne. Enfin, les conceptions gémellaires pouvaient être plus fréquentes, certaines se terminant par des fausses couches ou des accouchements dramatiques.

Les triplés existaient-ils ? Nous n’en avons pas retrouvé ce qui est logique du fait de leur faible probabilité et de la difficulté de conduire à terme ce type de gestation.

La vue des très nombreuses naissances dans les familles ferait croire que les Fontcouvertines étaient douées d’une grande fécondité. En fait, la réalité était tout autre mais cette fécondité s’exerçait dans un contexte que nous ne connaissons plus : pratiquement, jusqu’au dernier quart du XIXe siècle, les Foncouvertines pratiquaient toutes ce qu’on appelle la fécondité naturelle, c’est-à-dire que les enfants arrivaient suivant les lois de la nature sans que, très probablement, aucune limitation volontaire n’intervienne. Les naissances pouvaient survenir de la puberté à la ménopause soit environ pendant 35 ans. A raison d’un enfant tous les deux ou trois ans, on arrivait naturellement à plus de dix naissance par famille. C’est effectivement ce qu'on pouvait observer.

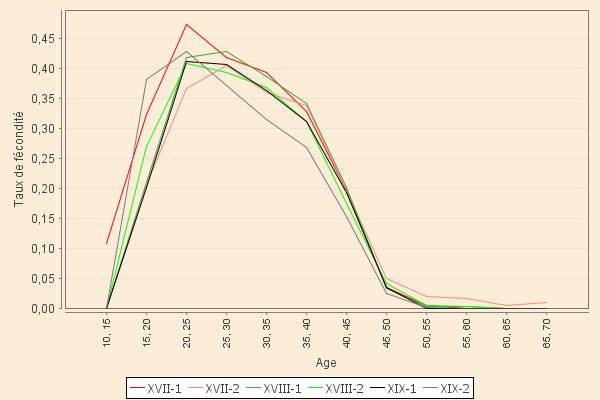

En fait de nombreuses entraves pouvaient intervenir. La stérilité apparaissait progressivement avec l’âge. La fécondité (le taux de fécondité est la probabilité pour une mère d’avoir une naissance dans l'année) n’apparaissait réellement que vers 15 ans, croissait très rapidement jusqu’à 22 ans environ (fécondité de 0,4 soit un enfant tous les deux ans et demis), restait stable jusqu’à 30 ans avant de décroître progressivement jusqu’à 40 ans puis s’effondrer et s’annuler vers 50 ans. La mortalité étant relativement forte même chez les adultes, de nombreux couples voyaient leur vie reproductive brutalement interrompue, éventuellement reprise par des remariages. L’allaitement connu pour espacer les naissances pouvait encore intervenir. Il semblerait que les Fontcouvertines aient pratiqué le sevrage vers un an en moyenne ce qui correspond à une durée relativement longue compte tenu de toutes les contraintes physiques alors imposées aux mères. Une autre limitation du nombre d’enfants d’une femme était très probablement liée aux conditions de vie difficiles, ce qui pouvait conduire à l’allongement de ses cycles et nuire au succès de ses rapports. Les émigrations, même temporaires, des époux pouvaient aussi contribuer à une fécondité réelle réduite. Enfin, bien que difficile à mettre en évidence, il se pourrait que les couples fontcouvertins aient, du moins certains, commencer à pratiquer une certaine limitation des naissances dans le dernier quart du XIXe siècle.

Ainsi, globalement, la fécondité des Fontcouvertines était autrefois relativement faible comparée à celle d’autres sociétés connues, y compris dans les contrées montagneuses des Alpes.

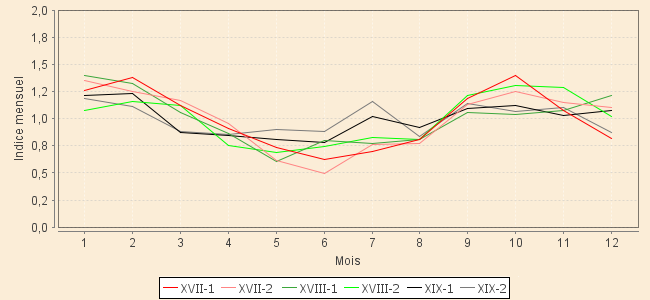

La répartition des naissances au cours de l’année était nettement dépendante des saisons. Un creux net d’avril à août faisait que le nombre de naissances en juin

était moitié de celui observé d’octobre à mars. Cette variabilité s’est

cependant réduite au cours du XIXe

siècle. La période d’avril à août correspondait à des conceptions de

juin-juillet à octobre-novembre. On peut penser que les nombreux

travaux des champs et l’« enmontagnage » du bétail étaient

responsables de la baisse du nombre des conceptions de cette période.

Un creux net d’avril à août faisait que le nombre de naissances en juin

était moitié de celui observé d’octobre à mars. Cette variabilité s’est

cependant réduite au cours du XIXe

siècle. La période d’avril à août correspondait à des conceptions de

juin-juillet à octobre-novembre. On peut penser que les nombreux

travaux des champs et l’« enmontagnage » du bétail étaient

responsables de la baisse du nombre des conceptions de cette période.

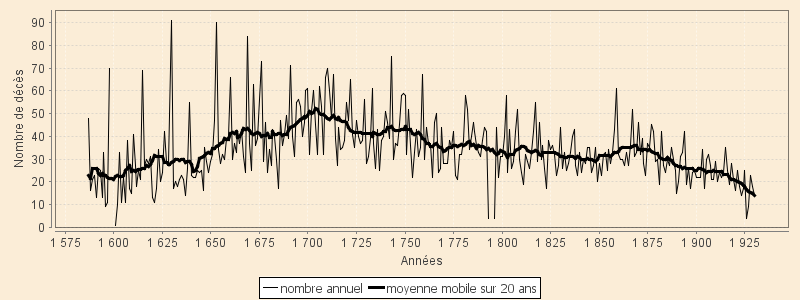

Tous les Fontcouvertins étaient condamnés à mourir mais à des âges très variables et certains ne le faisaient pas dans leur paroisse, en particulier du fait des émigrations. Rien d’étonnant à ce que la courbe des décès ne suive pas exactement celle des naissances. Dans les grandes lignes c’est à peu près le cas mais avec des écarts secondaires que nous tentons d’expliquer. C’est ainsi que le nombre de décès annuels croissait assez régulièrement de 20 en 1600 quand la population émergeait d’une période difficile à 50 vers 1700 lorsque la population paraissait reconstituée, puis décroissait, aussi régulièrement, pour se réduire à moins de 30 en 1900.

Les sépultures suivaient les décès de guère plus de 24 heures. Seules les morts accidentelles ou violentes nécessitaient une intervention de la maréchaussée ajoutant un délai, toujours très court, de quelques jours. Un cas très particulier était celui des accidents en forêt en hiver ou dans une avalanche qui nécessitaient de retrouver les corps parfois après plusieurs semaines. Tous les enfants baptisés, même simplement « à la maison », pouvaient être enterrés au cimetière. Une exception notable pour tout le monde était celui des périodes d’épidémie de peste où les mourants étaient rapidement enterrés près des lieux de consignation, comme le Rafour près du Village de l’Eglise, ou des maisons, voire en rase campagne, pour éviter la contagion. Dans ces derniers cas, nous ne savons pas comment le curé intervenait mais il devait certainement le faire puisqu'il enregistrait les décès.

La question principale abordée en démographie est celle de l’âge au décès ou plus précisément la probabilité qu’avait un Fontcouvertin de mourir à un âge donné. Une détermination permet de connaître cette probabilité et ses variations au cours des siècles.

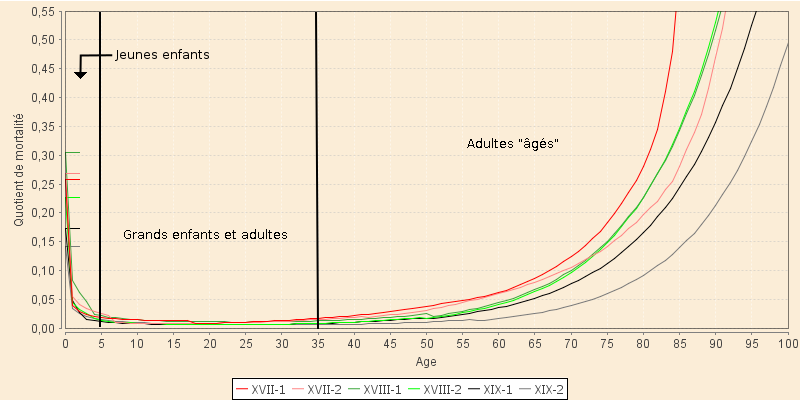

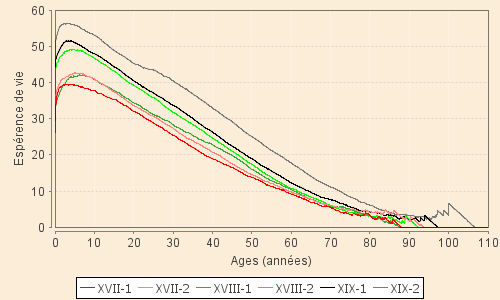

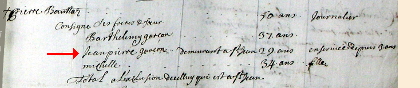

Le quotient de mortalité est la probabilité pour une personne de mourir dans une année d'âge donnée. En fait, on est amené à distinguer trois grandes périodes dans la vie.