Consigne des habitants de Fontcouverte pour l'année 1718

La source provient des archives de la cure de Fontcouverte déposées à l'évêché de Saint-Jean-de-Maurienne.

Le document s'inserre dans le temps juste avant une longue série de consignes du sel établies par le secrétaire Jean Gilbert, jeune substitut de Maître Jacques Anselme notaire collégié. La série presque continue ne s'arrêtera que 20 ans plus pard en 1738.

La collecte des informations concernant les habitants a été réalisée dans les maisons en six jours, avec l'assistance d'honnête Jean Claude Claraz syndic et d'Antoine Boisson, homme « le plus apte et le plus informé de la paroisse », et les restitutions ont été faites par le secrétaire en cinq jours, le tout courant septembre 1718. Le document a été signé par le secrétaire le 24 septembre puis a été lu à la population et certifié par Laurent Anselme et Urbain Domenjon (Jean Claude Claraz syndic n'a su signer) le dimanche 25 septembre 1718 à la sortie de la messe comme l'indique la dernière page du document.

Nous avons retenu la date du 15 septembre 1718 pour le calcul des âges au moment de la consigne.

L’unité de regroupement des personnes n’est pas précisée. On utilise donc le vocable général de « feu ». Cependant, le secrétaire semble avoir pratiqué un découpage inhabituel qui altère le sens habituel de ce mot.

Les caractéristiques de chaque « feu » sont réparties en tableaux se faisant face.

Il n’existe pas de totaux par page. Seuls les totaux généraux sont produits.

Le document est intitulé « Consigne des habitants de la paroisse de Fontcouverte en Maurienne pour l’année 1718 ».

Le nom de « consigne » est utilisé de façon courante et serait le synonyme de celui de dénombrement que nous utilisons. Le document donne bien la liste des « bestiaux prenant sel » et même, comme dans une consigne du sel, les quantités de sel pour le fromage et les bêtes à saler mais il montre des particularités qui en font bien un recensement (c'est d’ailleurs le nom porté comme tel par une main étrangère et postérieure au document) :

S’agit-il de la part de l’Intendant général Ricardi d’une reprise en main de la levée de la gabelle ? On expliquerait alors les précautions prises pour connaître précisément la population imposable en 1718 et dans l’avenir proche, encore qu’un recensement ait été réalisé en 1716. L'imposition pour l'année 1719, si elle a eu lieu, n'a pas laissé de traces dans les archives. La routine s'instaurera à partir de 1720.

Nous considérons donc que le document est un recensement particulier préalable à la reprise de la gabelle du sel.

Le document parait de qualité certaine mais les contrôles précis ne peuvent être réalisés par manque d'informations susceptibles d'être recoupées :

Nombre de feux : 341 « feux » identifiés.

Ce nombre, exceptionnellement important révèle que le recenseur a éclaté de nombreux « feux » en en créant 60 à 70 nouveaux en première approximation. Dans la suite de notre étude, la population totale, sa répartition par âge et le nombre des divers bestiaux ne sont pas influencés par cette anomalie. Par contre, tous les résultats faisant intervenir le nombre des « feux » ne sont pas comparables à ceux des autres dénombrements. Cependant, nous avons poursuivi l'étude pour en détecter des indices de présence et en identifier les conséquences.

Population

1 254 personnes sont consignées dont 1 247 sont considérées comme présentes. Ce volume de la population est conforme à ceux des dénombrements voisins. On note :

Les totaux donnés en dernière page des « feux » du document sont les suivants.

| Chefs | Majeurs (hors chefs) | Mineurs | Au berceau |

|---|---|---|---|

| 586 | 490 | 106 | 66 |

Nous intéressant à la population de fait de la paroisse, toute personne consignée est considérée comme résidente à l'exclusion des 3 soldats (d'ailleur non comptabilisés dans leurs familles). Quant aux 3 étudiants, sans doute à Saint-Jean-de-Maurienne, nous les avons considérés comme présents comme l'a fait le secrétaire bien que ce ne soit pas la règle moderne de définition de la population de fait.

A en croire les seuls éléments détaillés du document et avec les restrictions ci-dessus, les volumes suivants peuvent être pris en compte pour la population de fait.

| Présents | Chefs | Majeurs | Mineurs | Au berceau | Majeurs de 5 ans | Mineurs de 5 ans estimés |

Totaux |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Totaux | 584 | 494 | 107 | 66 | 1078 | 166 | 1244 |

| Homme | 286 | 245 | 52 | 33 | 531 | 77 | 608 |

| Femmes | 298 | 249 | 55 | 33 | 547 | 89 | 636 |

Nombre moyen de personnes par « feux » : 3,7.

Ce nombre très faible confirme l'idée que les « feux » sont artificiellement détaillés plutôt que groupant des personnes vivant effectivement ensemble.

Sur les 1 254 personnes portées dans la consigne, 1 191 ont pu être identifiées dans l'état civil soit 95 %, taux satifaisant pour l'époque.

Tel un véritable recensement, la consigne donne le nombre d'enfants de moins de 5 ans que l'on peut alors comparer à l'estination du nombre de mineurs issue de la structuration de la population en considérant qu'aucun enfant de moins de 5 ans né à Fontcouverte n'a émigré.

| Consigne | Etat civil | |

|---|---|---|

| Totaux | 173 | 166 |

| Garçons | 85 | 77 |

| Filles | 88 | 89 |

La convergence des deux sources est très satisfaisante compte tenu des erreurs sur les prénoms de la consigne et, surtout, des incertitudes courantes sur l'âge exact des personnes, même très jeunes, dans les dénombrements voire éventuellement de falsifications pour éviter dans l'avenir quelques livres de sel. La méthode d'estimation du nombre de mineurs à partir de la structuration de la population se trouve ici validée.

Si l'on retient les nombres de mineurs estimés ci-dessus, les proportions des mineurs de 5 ans dans la population totale de fait seraient de 12,7 % pour les garçons et 14,0 % pour les filles soit 13,3 % pour l'ensemble des deux sexes.

Ces valeurs sont assez voisines de celles rencontrées à l'époque en Maurienne, peut-être un peu élevées.

La consigne ne fait état que de 5 servantes et de 5 valets. Les effectifs consignés paraissent très réduits.

Les servantes (jamais plus d'une par « feu ») se trouvent chez le curé, un praticien, un syndic et dans deux « feux » de 4 et 5 personnes.

Les valets ne se rencontrent (jamais plus d'un par « feu ») que dans des « feux » (dont celui d'un notaire) possédant des vaches et des boeufs.

Trois servantes et trois valets sont portées avec leur nom, quatre le sont avec leur seul prénom. Les noms indiquent clairement une origine dans la paroisse ; les prénoms (sauf peut-être un valet) confirment cette même origine.

Il est difficile de déterminer la raison de la présence de ce personnel de service, les valets semblant cependant appartenir à des « feux » relativement aisés.

En l'absence de toute mention d'âge dans le document, la pyramide des âges ne peut être établie que pour les personnes qui ont été identifiées dans la structuration de la population. 95 % de la population ayant pu l'être, la pyramide est, sinon parfaitement exacte, du moins très représentative de la réalité. Elle présente en tout cas une régularité étonnante qu'on n'attendrait pas d'une population de seulement un millier d'individus. La seule particularité concerne les filles de moins de 5 ans qui apparaissent en nombre important, conforme pourtant à l'estimation que nous faisons des mineurs ci-dessus. Ce sont au contraire les garçons qui souffrent d'un manque d'identification ou qui auraient été soumis à un sous-enregistrement. Dans la régularité de la pyramide, ce serait donc plutôt un déficit des classes 5 - 15 ans qui serait à relever.

Le recensement ne fait pas état de la présence dans la paroisse de pauvres ou de mendiants. Ils doivent cependant bien être là comme on le constate dans tous les autres dénombrements de l'époque.

Il nous faut alors avoir recours à une estimation standard de la « richesse » par le calcul du taux de richesse individuelle (TRI) suivant la méthode que nous appliquons dans d'autres circonstances malgré ses limites puisque nous ne pouvons juger cette richesse que sur la possession de bétail de chaque « feu ».

L'analyse conduit à des résultats tout à fait inhabituels qui ne sont commentés que pour éclairer la manipulation qu'a fait le recenseur ainsi que ses conséquences sur les résultats.

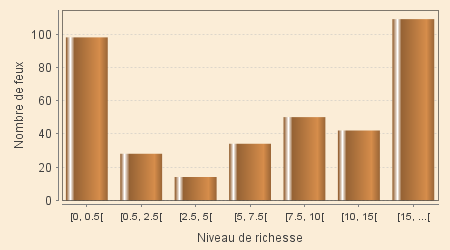

Les TRI des 341 « feux » de Fontcouverte s’étagent de 0 à 46. Six TRI de 20, 28, 34, 37 et 46 sont tronqués dans le graphique.

La distribution des nombres de feux montre deux anomalies :

La répartition des « feux » et celle des personnes par niveaux de richesse reproduisent, naturellement, le graphique précédent. Mais les graphiques montrent clairement, par leurs répartitions très particulières, ce qu'a réaliser le recenseur. Plus de 100 « feux » seraient dans la richesse et à peine moins seraient dans l'extrême pauvreté ! Ce qui est absurde.

En fait, le recenseur a découpé des « feux » probablement d'effectif assez volumineux pour en faire des paires de plus petits. Par contre, il a laissé tout le bétail dans un seul des deux « feux ». Celui qui a gardé les bêtes a aussi gardé toute la richesse alors que son effectif s'est fortement réduit. Son TRI a nettement augmenté, probablement plus que doublé, tandis que l'autre qui s'est retrouvé sans aucune richesse a acquis automatiquement un TRI nul. Les « feux » à TRI intermédiaires ont largement contribué à cette bipolarité. Le nombre des « feux » éclatés se situerait bien à un nombre estimé de l'ordre de 70.

Le volume total des animaux parait bien faible comparé à celui de 1561 et à celui de 1734, deux années de recensements réalisés au mois de juin. Il pourrait traduire, outre les différences des modes de consignation du bétail :

Les relations qu’entretiennent entre eux les membres d’un groupe de Fontcouvertins mentionné dans le recensement conduisent à différents types de familles si les liens sont biologiques, aux ménages s'il apparait de plus des liens de simple cohabitation et aux maisonnées si plusieurs ménages habitent sous le même toit.

Elles peuvent être distinguées suivant la classification de Peter Laslett :

La comparaison avec les familles données par le recensement de 1716 montre clairement les recherches de détails faites par le recenseur en 1718. En cette année, les trois quarts des familles sont des familles simples (type 3) contre 60 % en 1716. La proportion des isolés (type 1) passe de 11 % en 1716 à 16 % en 1718. Quant aux familles complexes (types 4 et 5), elles sont en nombre très réduit en 1718 (7 %) par rapport à 1716 (22 %). Manifestement, le recenseur a détaillé les familles complexes pour en faire des familles simples, voire des isolés.

Le volume moyen des « feux » de 3,8 personnes est bien faible en comparaison de ce que l'on rencontre dans la France rurale du début du XVIIIe siècle.

Cette faible valeur provient, là encore, non pas du volume total de la population qui est tout à fait normal, mais de l'éclatement par le secrétaire de nombreux « feux » laissant apparaitre un nombre important de « feux » peu volumineux, en particulier ceux de 1 ou 2 personnes.

Pour confirmer les impressions décrites ci-dessus la lecture du recensement a été reprise à la recherche d'indices d'éclatement de « feux » et on en trouve. Dans un certain nombre de « feux » le texte commence par « Jean son fils » donnant l'identité du chef concerné en se référant au chef du « feu » précédent alors que dans les autres dénombrements chaque chef de « feu » est décrit avec son nom, son prénom et, éventuellement, celui de son père. On trouve encore dans le texte du « feu » qui suit « Philippe son autre fils ». Un « feu » comme on les connaît par ailleurs et probablement réel serait donc dispersé en trois. Ces mentions inhabituelles sont certainement la preuve d'éclatements. En utilisant ces indices on trouve que :

L'analyse comparative des recensements de 1716, 1718 et 1720 confirme l'existense des ces éclatements mais révèle encore 9 « feux » créés supplémentaires correspondant à des cas plus complexes. 3 d'entre eux se trouvent d'ailleurs à nouveau regroupés dans la consigne du sel de 1720, 6 autres ne l'étant pas.

On peut donc admettre 58 éclatements certains quelques autres étant possibles. Les estimations très approximatives faites dans l'analyse du recensement de 1718 (70 « feux ») seraient donc quelque peu surévaluées.

Le recensement de 1718 est un cas particulièrement caractéristique de l'effet que peut avoir le découpage en groupements de personnes tel que réalisé par le rédacteur d'un dénombrement. Dans le cas présent, il est possible de comparer le résultat à ceux des autres dénombrements que nous possédons et dont les découpages nous paraissent relativement très constants. Mais qu'en est-il quand on ne connaît pas les intentions du rédacteur pour détailler les regroupements ? Ne risque-t-on pas de se fonder sur des regroupemnts n'ayant pas de réalité sociologique ? Nous devons au moins en tirer la leçon de rester modestes sur les conclusions à tirer de l'étude d'une série de dénombrements. En tout cas, il faut éliminer le recensement de 1718 de ceux dont la comparaison est possible.

L'analyse faite du recensement de 1718 montre cependant qu'il est possible d'interpréter l'esprit dans lequel le recenseur travaille sans cependant connaître la raison de la particularité de son travail. Peut-être a-t-il reçu des consignes particulières de la part de l'Intendant général (ce qui est possible en 1718 compte tenu du statut spécial du document) ?

Une épizootie particulièrement dévastatrice est mentionnée dans les récits des archives de Fontcouverte. Nous ne les avons pas recherchés, le curé Jean Baptiste Duffour s'en étant chargé pour nous dans sa compilation des archives de la cure en 1890. De leur côté, certaines bibliographies affirment que 90 % du bétail européen aurait été détruit entre 1714 et 1718. A Fontcouverte, du moins, le curé Duffour relate qu'une grande partie du bétail a été atteint sans préciser si les cas étaient mortels ou non. L'épizootie est assez grâve pour qu'il ne reste plus que le recours à Dieu. Monseigneur Valperga de Mazin, évêque de Maurienne à l'époque, ordonne des prières publiques en octobre 1715. On ne sait pas jusqu'à quel point les prières ont été exhaussées ni quand l'épizootie a pris fin.

La consigne est avare en distinction des diverses bêtes vivant à Fontcouverte ce qui rend l'analyse peu efficace et la comparaison difficile avec d'autres dénombrements.

Les vaches et les bœufs ne sont pas distingués. On peut penser que les vaches sont très largement dominantes.

Les bœufs et vaches qui « tètent » (nous les comptabilisons comme veaux et génisses) sont très nombreux, presqu'autant que les boeufs et les vaches. Il s'agit logiquement des vêlages de l'hiver précédent, les jeunes veaux et génisses n'ayant pas encore été vendus. On peut également penser que, pour reconstituer les troupeaux, les Fontcouvertins aient tendance à garder leurs génisses en nombre supérieur à l'habitude.

Brebis, moutons et chèvres sont regroupés sans distinction possible. Les agneaux et chevreaux sont absents (cependant un ménage posséderait un agneau ou un chevreau probablement par erreur du secrétaire) ; peut-être sont-ils consignés avec les adultes ou plutôt déjà vendus.

Les porcs sont totalement absents comme dans tous les autres dénombrements.

Aucun mulet ou cheval n'est consigné... il devait pourtant bien en exister.

L'élevage des ovins et caprins est très largement dominant soit les deux tiers du cheptel (exactement 68 % des têtes de bétail). Le dernier tiers (32 %) restant concerne les bovins se répartissant pour moitié dans les bœufs et vaches et pour l'autre moitié en veaux et génisses.

29 % des « feux » seraient sans bétail ce qui paraît étonnant même après l'épizootie de 1715. Il se peut que certains « feux » n'aient pas eu le temps ni les moyens de reconstituer un troupeau. Mais les « feux » fictifs du secrétaire qui n'aurait pas partagé les bêtes d'un « feu » auparavant unique représentent à eux seuls 17 % du total des « feux » soit une part majoritaire des 29 %.

Plus de la moitié des « feux » (54 %) élèvent simultanément bovins d'une part, ovins et caprins d'autre part ce qui est l'habitude à Fontcouverte. 13 % des « feux » n'ont que du petit bétail alors que les détenteurs de seuls bovins sont rares (4 %).

Taille des troupeaux

La taille des troupeaux s'étend de 1 à un peu plus de 40 têtes. Cependant, 70 % des bêtes se trouvent dans des troupeaux de 5 à 19 têtes et 9 % font partie des troupeaux de moins de 5 bêtes. Avec leur taille, les gros troupeaux de plus de 25 bêtes ne représentent que 13 % du cheptel. Les gros troupeaux auraient relativement mieux résisté à l'épizootie ou, plutôt, se seraient reconstitués plus vite que les petits troupeaux.

Quelle que soit la taille du troupeau, les ovins et caprins constituent pratiquement entre trois quarts et deux tiers du bétail. La reconstitution des troupeaux après l'épizootie se serait réalisée, d'abord, au bénéfice des ovins et caprins

Enfin, on sait par les remarques finales du secrétaire que la consommation de la viandes des gros animaux est réduite à celle des seules bêtes victimes d'accident les laissant comestibles rapidement. La salaison de viande ne peut être facilement déterminée à partir du sel qui est imputé simultanément au fromage et à la salaison. Il existe bien une corrélation entre les quantités de sel et le nombre de bovins et d'ovins de chaque « feu » mais elle n'est pas très étroite. Les points sortant de la corrélation sont probablement plus dus au calcul du secrétaire qu'à un usage de salaison. Quoiqu'il en soit, il semblerait que le salage soit une activité assez faible.