Un exemple de propriété analysé dans le détail :

la propriété de Jacques Buisson

L’illustration que nous pouvons faire de la répartition des parcelles des propriétés sur le territoire de Fontcouverte débute par une propriété privée essentiellement en biens propres comportant un grand nombre de parcelles. Cette propriété montre quelques traits caractéristiques sous forme d’éléments qu’on retrouve, très généralement, au moins pour partie dans d’autres propriétés.

Bien que le nom Buisson (ou Boisson) du propriétaire et le prénom Jean Baptiste de nombre de ses descendants et autres paroissiens du même nom prêtent à de nombreuses confusions, nous utilisons exceptionnellement l’occasion pour tenter de comprendre l’histoire d’une propriété, celle de Jacques Buisson telle que décrite en 1730 dans le cadastre de Fontcouverte, en confrontant les informations du cadastre à toutes celles que nous possédons dans les divers documents d’archives du XVIIIe siècle. C’est l’occasion de constater l'utilité du croisement des nombreux types de documents divers disponibles et de découvrir celle des documents notariés rassemblés au Bureau du tabellion de Saint‑Jean-de‑Maurienne.

Avec ses 93 parcelles la propriété de Jacques Buisson arrive en tête du classement des propriétés privées de Fontcouverte par son nombre de parcelles. Mais, ne comprenant pas de parcelles de superficies relativement grandes, elle ne se retrouve, avec 105 629 m2 (soit un peu plus de 200 quartelées), qu’au 13e rang dans le classement par surface. Elle comprend en particulier 41 champs, 29 prés, 7 pâturages, 1 verger, 4 bois. S’y ajoutent 1 maison, 2 maisons‑granges et 1 grange.

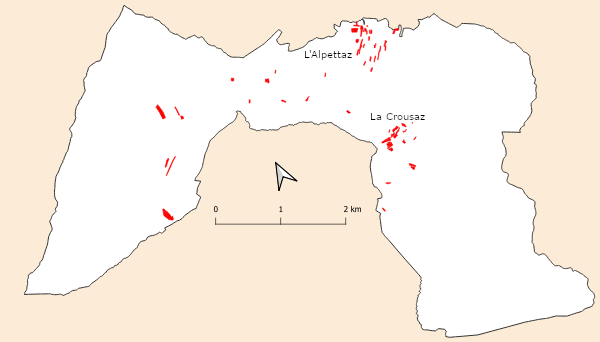

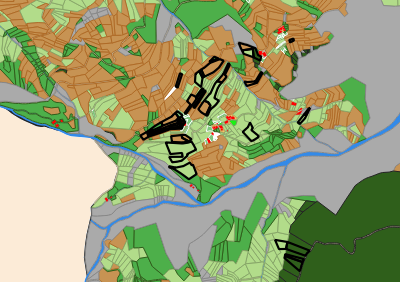

Les parcelles apparaissent globalement très dispersées sur le territoire de la paroisse.

On distingue cependant les sous‑ensembles

particuliers suivants.

Une dizaine de parcelles disséminées dans la partie ouest de la branche transversale est constituée essentiellement de prés auxquels s’ajoutent de rares champs. 9 parcelles enfin sont situées dans la partie en prés de la branche de gauche où Jacques tient 1 grange.

On peut ainsi s’attendre à 2 pôles d’activité comportant chacun au moins une maison d’habitation et nettement dissociés pour leur exploitation si l’on tient compte des distances importantes les séparant et la nature des exploitations possibles (terres relativement fertiles à L’Alpettaz favorables à la culture, terres de qualité plus variable à La Crousaz mêlant champs et prés). Des parcelles dispersées ne peuvent être rattachées à un pôle ou à l’autre, celles de la branche de gauche faisant partie des prés et alpage exploitées à la belle saison.

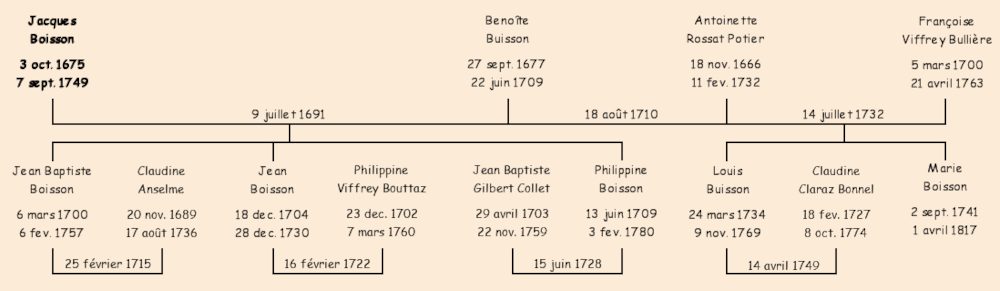

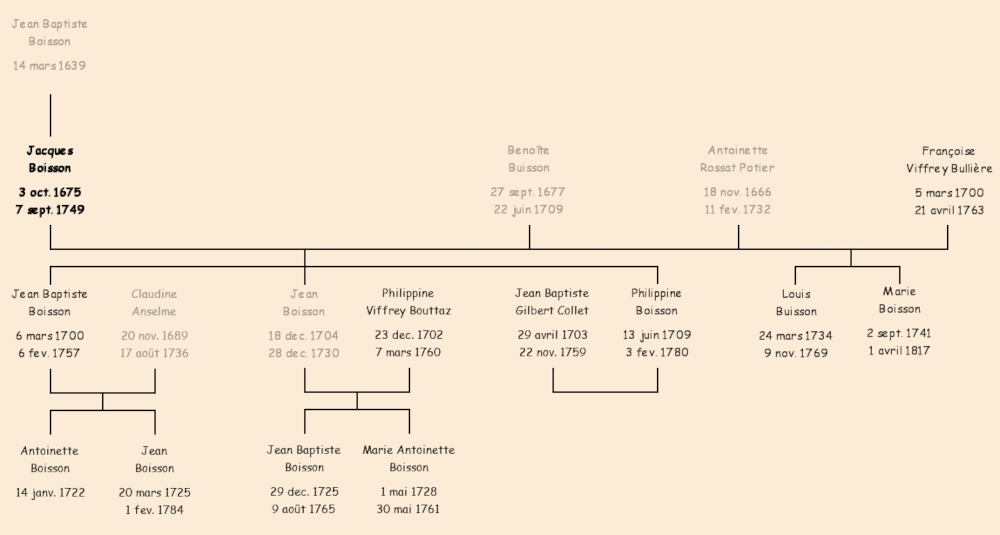

Cliquer sur une personne pour afficher sa fiche d'identité.

Le graphique retrace les trois mariages de Jacques et ceux des enfants qui en sont issus avec leurs conjoints si l’un au moins d’entre eux est vivant à la mort de Jacques en 1749. Ce dernier n’a aucun enfant de son second mariage.

Du fait de sa vie relativement longue et de ses premier et dernier mariages, Jacques est à l’origine de deux fratries très distinctes dans le temps. L’une avec son épouse Benoite Buisson comprend des enfants nés entre 1700 et 1709. L’autre issue de sa troisième épouse Françoise Viffrey Bullière est constituée de deux enfants nés en 1734 et 1741 vivants à la morts de Jacques. La distance dans le temps des deux fratries est ainsi de l’ordre d’une génération et même un peu plus.

Concernant Jean Baptiste, le père de Jacques, nous ne connaissons que sa naissance en 1639. Par ailleurs, la structuration de la population permet de suivre les descendants de Jacques sur plusieurs générations successives et de constater leur devenir à Fontcouverte.

Les recensements de la population et les consignes du sel sont abondants au cours du XVIIIe siècle et fort utiles pour connaitre la famille de Jacques dans ses divers sous‑ensembles. Malheureusement, seuls les recensements décennaux de 1876 et postérieurs ainsi que les consignes du sel de 1759 et 1790 précisent les villages occupés par les divers foyers. Pour l’analyse du devenir local des descendants de Jacques nous devons nous contenter des deux consignes du sel, les autres dénombrements pouvant cependant fournir des indications qualitatives.

Nous retrouvons à L’Alpettaz des descendants de Jean Baptiste fils de Jacques en 1759 et 1790. Il en est de même avec les descendants de Jean. Quant à Philippine, elle émigre suite à son mariage à La Rochette où elle fait souche.

A la consigne du sel de 1759, Françoise, épouse de Jacques, est installée à La Crousaz avec ses deux enfants encore vivants : Louis, marié et ses enfants (dont une fille émigre au Village de l’Eglise après son mariage) tandis que Marie reste célibataire (elle n’apparait plus dans les dénombrements après 1759 bien que vivante en 1790).

De nouveau les dénombrements séparent les deux fratries de Jacques, l’une à l’Alpette, l’autre à La Crousaz.

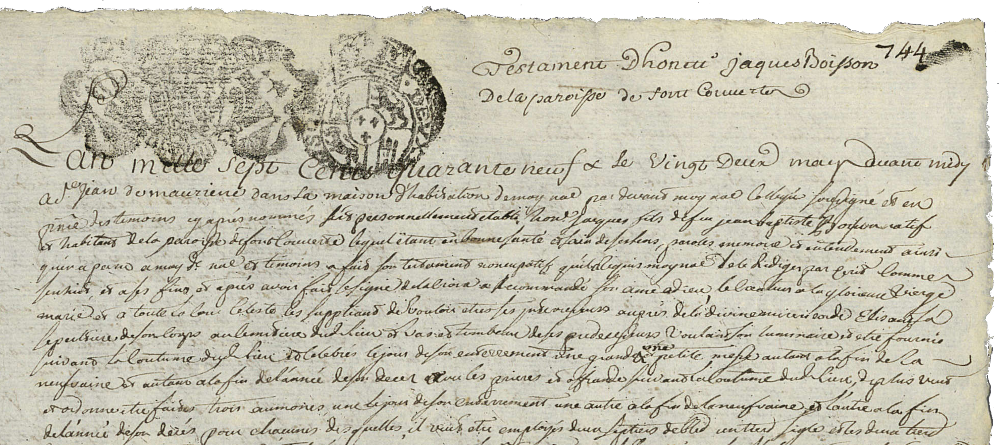

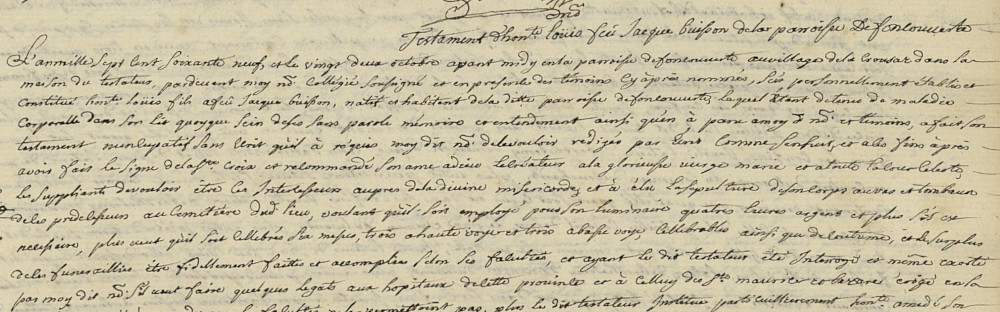

Ces documents sont fondamentaux pour comprendre, en particulier, l’évolution du patrimoine immobilier de Jacques.

Cependant, si les actes notariés vous paraissent long et

complexes à lire, vous pouvez sauter à

Devenir

et exploitation de la propriété de Jacques.

Sans chercher à être exhaustif nous avons pu ainsi retrouver :

Ne connaissant pas la date de décès de Jean Baptiste, père de Jacques, il nous manque son testament pour comprendre l’origine de la propriété de Jacques.

C’est la pièce essentielle pour tenter de comprendre le devenir de la propriété de Jacques tant au plan quantitatif que qualitatif. Pour illustration et informations nous donnons :

La figure suivante donne les personnes impliquées dans le testament, celles décédées étant en grisé.

Cliquer sur une personne pour afficher sa fiche d'identité.

Les legs de Jacques sont les suivants.

Lignée de son fils Jean Baptiste :

Lignée de son fils Jean (décédé)

Lignée de Philippine fille de Jacques

Lignée directe de Jacques testateur

Jacques prévoit que tous les héritiers éliminés de l’hoirie puissent contester ses volontés. Si c’est le cas ils sont alors réduits au legs de leur légitime (réserve). On ne sait alors pas exactement la part qui revient à Louis, en particulier en cas de contestation des autres héritiers. L’avenir, précisé par les informations des dénombrements, semblerait montré que les volontés initiales de Jacques auraient été, au moins dans les grandes lignes, respectées, en particulier la division entre la branche du premier mariage de Jacques à l'Alpettaz et celle du second mariage à La Crousaz. Dans tous les cas, la propriété de Jacques se trouve écartelée.

Enfin, nous profitons du testament de Jacques pour faire quelques commentaires sur la rédaction des notaires :

Louis dicte son testament 15 jours avant sa mort à 35 ans. A cette date, 3 enfants sont survivants parmi les 7 qu’il a eu avec Claudine Claraz Bonnel :

Claudine survivra encore 25 ans à son mari.

Dans son testament Louis constitue au profit d’Amédée une pension annuelle et viagère de trente quartes de bled (orge et seigle) payable par l’héritier universel (Jean voir ci‑dessous).

A Françoise il lègue 18 quartelées de terre, pré et broussailles aux Lambert, aux Côtes, aux Côtes de Champérousaz, à Lachal et à Champlong.

Jean est nommé héritier universel avec sa mère Claudine comme tutrice. Mais la liste exacte des parcelles qu'il reçoit ne nous est pas précisée.

Claudine Claraz Bonnel, l’épouse de Louis, reçoit tous les meubles et l’usufruit de tous les biens de Louis en contrepartie de la gestion de ses enfants. Elle est nommée tutrice et curatrice perpétuelle d’Amédée.

Malgré l’abondance des informations collectées dans divers documents, il est bien difficile de retracer l’histoire de la propriété de Jacques de 1730 à la fin du XVIIIe siècle.

Nous connaissons l’état de la propriété en 1730 que nous retrouvons en 1749 (et même bien plus tard). Entre ces deux dates, la propriété peut avoir évoluée : acquisition (nous en avons noté une au tabellion en 1737) ou moins probable vente de parcelles par Jacques, possibilité assez peu probable que certaines parcelles aient été données par Jacques à ces enfants de son premier mariage avant son testament…

Il est certain que les maisons de L’Alpettaz sont occupées par la famille mais qui exactement ? Par Jacques et son épouse à coup sûr en 1734. Puis, l’une des maisons au moins est certainement la résidence des lignées des deux fils du premier mariage de Jacques ; les terres situées au voisinage de L’Alpettaz passeront à ces lignées.

Au contraire, Jacques semble ancrer la lignée de son troisième mariage (et lui-même ?) à La Crousaz. C’est là que l’on retrouve sa femme en 1759 et où la lignée s’installera définitivement. Qui occupe auparavant la maison de la Crousaz… un locataire ?

Les deux pôles identifiés sont en tout cas bien réels, y compris dans le partage des terres.

En 1734 le recensement et la consigne du sel montrent Jacques et sa famille installés à l’Alpettaz. Son fils Jean Baptiste est signalé comme vivant séparé de son père… mais peut-être simplement dans une autre habitation de L’Alpettaz. En 1763, au décès de sa femme, Jacques est noté Boisson Crosaz probablement pour distinguer le fait qu’il a émigré, avant sa mort, de L’Alpettaz à La Crousaz ou pour, au moins, y signaler l’installation de son épouse et de ses jeunes enfants. Qui exploite les terres de La Crousaz avec la maison durant la vie de Jacques ?

Jusqu’à la mort de Jacques ou peu avant on imagine celui‑ci exploitant, bien âgé (avec l’aide peu probable de son fils Jean Baptiste ?) et d’un domestique (connu en 1734), sa grande propriété avec les terres proche de l’Alpettaz et celles dispersées plus à l’ouest. Les parcelles de La Crousaz sont probablement exploitées par un tiers locataire.

Après la mort de Jacques, la propriété de la Crousaz avec quelques parcelles plus à l’ouest est probablement exploitée par son dernier fils Louis très jeune avec sans doute un appoint de main d’œuvre. A la mort de ce dernier, l’exploitation devient à nouveau incertaine, sa mère ne pouvant gérer les terres qu’avec un domestique ou en les louant.

Sans doute nombre des parcelles sont louées voire vendues en particulier celles héritées par les filles ou exploitées en indivision comme les terres de Marie sœur de Louis.

Malgré tous ces doutes, il est certain que la propriété de Jacques en 1730 se retrouve grandement morcelée quelques décennies plus tard. On peut alors se demander comment Jacques a pu la constituer si la vocation d’une propriété est de se scinder entre les héritiers.