Des origines de la propriété de Claude Chabert

telle que décrite en 1730

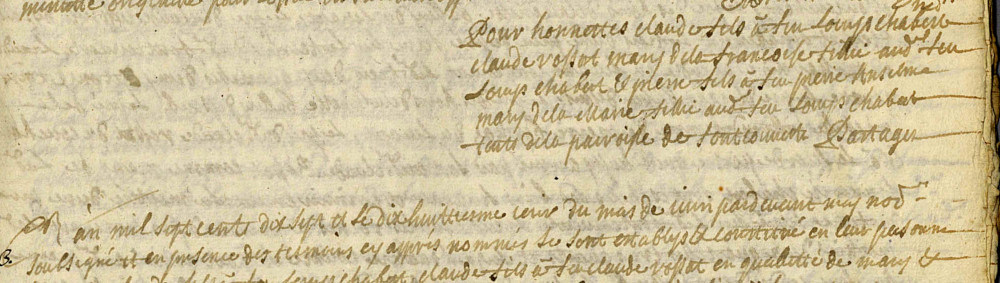

Il est bien difficile de cerner le processus qui a permis à Claude Chabert d'avoir une propriété importante et très dispersée dans la paroisse de Fontcouverte. Il nous manque de nombreuses informations et celles disponibles grâce aux registres du tabellion sont d'une exploitation peu aisée. Aussi, nous donnons ici quelques uns des actes notariés qui jalonnent l'histoire de la propriété sur plusieurs générations avec pour but de manifester la complexité des actes (ici testaments, actes de partage...) et la difficulté de leur compréhention. Sans la structuration de la population qui a parfaitement coïncidé avec les textes notariés riches en filiations l'analyse aurait été impossible.

Nous traitons tout particulièrement le testament de Claude Chabert de 1759 dont les conséquences dans le temps sont quelque peu étendues par les consignes du sel et recensements jusqu'à la fin du XVIIIe siècle pour savoir qui vit où et a donc hérité.

Sont ensuite succinctement résumées, en remontant jusqu'en 1713 aux père et grand‑père de Claude, voire la fin du XVIIe siècle, les divisions d'héritages correspondantes.

Nous ne traitons pas ici les actes, sans doute bien plus nombreux que ceux que nous avons trouvés, relatant les achats et échanges de parcelles faites hors successions contrant les divisions qu'engendrent les héritages.

Le testament intervient un ou deux jours avant la mort de Claude. De lecture possible, à condition de savoir ce à quoi on s'attend, il est particulièrement simple et conforme aux habitudes dans son fond.

On note d'abord l'importance qu'il donne aux faits religieux : messe à voix haute et messe à voix basse le jour de sa sépulture, autant à la fin de la neuvaine et encore autant un an après sa sépulture, trente messes de requiem pendant l'année suivant son décès et vingt l'année suivante, soit 56 messes. Il prévoit aussi deux aumônes en seigle et orge à distribuer aux pauvres sous forme de pain à la fin de la neuvaine et à la fin de l'année de sa sépulture.

Suivent les légats par institution particulière :

Enfin, Claude institue héritiers universels ses 3 fils

Jean

Baptiste,

Jean Pierre et Michel qui se partagent les dettes et l'importante

propriété de leur père à parts égales.

Si nous n'avons pas recherché le devenir de la propriété de Claude qui est condamnée à passer au moins pour partie en indivision avant une répartition ultérieure que nous ne connaissons pas, nous avons quelques informations sur son origine.

Le long et complexe testament passé par Louis Chabert donne l’impression d’un riche propriétaire sachant bien gérer sa fortune et influent dans sa paroisse. Pour rendre égale sa dote à celle de sa sœur Françoise épouse de Claude Rossat, il lègue à sa fille Marie, femme de Pierre Anselme, deux quartelées de terre et un reste de parcelle qu’il aurait reçu par la dote de sa fille et de plus un bâtiment (grange et écurie). A Françoise et en indivision avec Marie, il lègue 10 parcelles de pré et terre mais aussi 2 de vigne qu’il a achetées sur Saint‑Jean. Sont signalées de plus, dans les legs, des créances (350 florins dues par 5 personnes) à récuperer. Les sœurs sont alors exclues de l’hoirie. Enfin, Louis institue Claude son fils comme héritier universel. On peut noter que la part que donne Louis à ses filles en legs de terres ainsi que les dettes que lui doivent plusieurs emprunteurs est importante et inhabituelle. Ce sont bien le signe d’une importante fortune dont Claude devrait hériter en grande partie ce qui expliquerait probablement l’abondance de terres de celui‑ci.

Mais, au nom de leurs épouses, Claude Rossat et Pierre Anselme, les gendres de Louis et beaux‑frères de Claude contestent le 20 mars 1717 le testament de Louis du 6 mars de la même année prétextant, semble‑t‑il, une mauvaise répartition de la réserve pour soutenir leurs griefs. Ils font poser les sceaux chez Claude mais, pour éviter les frais de justice, préfèrent un accord amiable par lequel Claude doit à chacun de ses beaux‑frères 400 florins et 10 setiers et demi de bled (orge et seigle) payables dans le mois. Les affaires familiales sont rudes !

Le 18 juin 1718 intervient un premier partage des biens

hérités en

indivision par Françoise, Marie et Claude soit 15 parcelles dont 8 sont

découpées en trois tiers, deux en deux moitiés, 5 restant entières. Les

pièces

divisées dépassent exceptionnellement 2 quartelées. On comprend

l'exigüité des parcelles à Fontcouverte ! Un partage des

pièces restantes est prévu dans l'année courante.

Les archives du tabellion permettent de remonter d'une génération de plus grâce à un acte de partage du 1er juillet 1713 suite au décès de Claudine Anselme Gaunoz morte en 1678 et épouse de Louis Chabert, mère et père de Louis cité ci-dessus et grands‑parents de Claude notre propriétaire de 1730. Louis reçoit, comme lot dans l'héritage qu'il partage avec une soeur et les enfants d'une autre soeur défunte, 7 quartelée de terre et pré ainsi qu'un bâtiment (grange et écurie). Ne connaissant pas le testament de Louis (le père), nous ne savons pas si Louis (le fils) n'est pas de plus l'unique héritier universel ce qui serait très probable avec les aventages fonciers du titre.

S'ajoute en fin d'acte la division des biens que Louis, grand‑père de Claude, lègue par testament aux sœurs de Louis, ce qui ne concerne donc pas Claude, mais ces biens seraient restés en indivision pendant de nombreuses années.

Il faut admettre que testaments et actes de partage ne peuvent que scinder les propriétés, que les mariages peuvent conduire à des rapprochements mais que les achats de parcelles sont certainement importants favorisant les propriétés les plus riches donc déjà les plus importantes.

Une grande difficulté d'utilisation des testaments pour discerner l'évolution des propriétés à l'occasion des successions provient du fait que la rédaction des testaments décrit en détail les parcelles attribuées par l'institution particulière. Mais l'institution du ou des héritiers universels n'a pas cette précision : ces derniers héritent sans distinction de tout ce qui n'a pas été attribué par institution spéciale. De plus, la part attribuée à la réserve éventuelle n'est pas connue ou l'est, partiellement suite à des partages d'indivisions. Ainsi la part qui peut contribuer au maintient des propriétés reste indéterminée. Il faut reconnaitre qu'une description détaillée, avec la définition des parcelles par celles adjacentes et non leur numéro dans le cadastre, donnerait aux actes une longueur inadmissible. Il faut attendre un bon nombre d'années après l'édit de péréquation du cadastre de 1738 !

Si le recours aux actes du tabellion, bien lourds d'accès mais très informatifs en particulier sur les personnes, a un apport très positif, il est aussi très limité pour définir l'évolution des propriétés avant ou après le cadastre de 1730 tant que la numérotation des parcelles n'est pas systématiquement utilisée.