Registres 1861 - 1871, 1872 - 1880, 1881 - 1890, 1891 - 1900

des naissances de la mairie

|

|

|

|

| 1861-1871 | 1872-1880 | 1881-1890 | 1891-1900 |

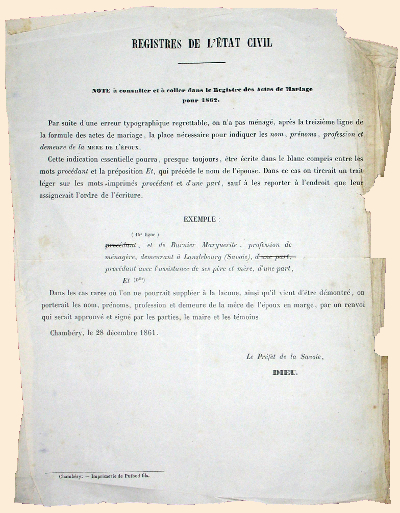

Les actes rédigés en français sont une copie manuelle d'un modèle fourni par l'administration.

Lors du rattachement de la Savoie à la France, les habitudes françaises sont lentes à se mettre en place avec des supports d'actes variables et pas toujours très adaptés. Quant aux maires (dont la liste complète nous est connue par leurs signature) ou plutôt leurs secrétaires, devant leurs nouvelles fonctions d'officier d'état civil, ils ont bien du mal à remplir correctement des formulaires qui les contraignent.

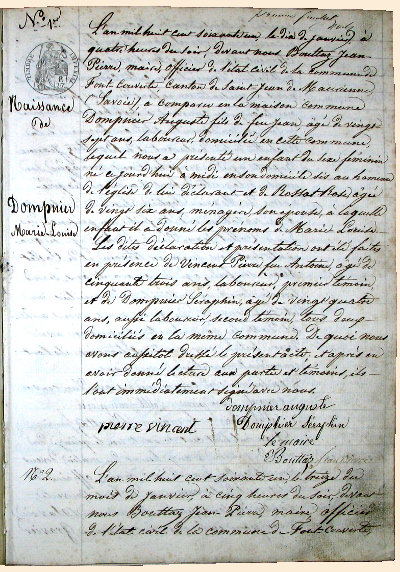

Les actes de 1861 sont rédigés en texte « libre » c'est-à-dire entièrement manuscrits suivant un texte modèle donné par l'administration.

...elles ont été exhaussées !

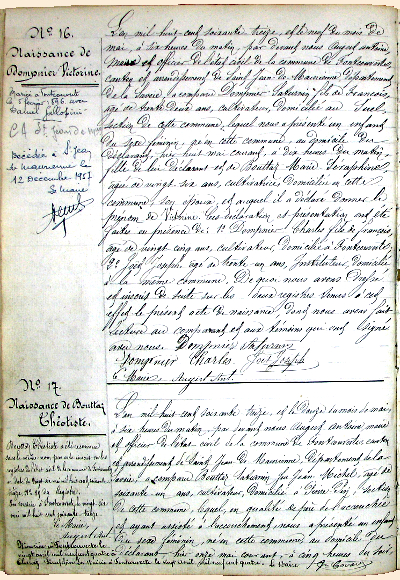

Aussi, jusqu'en novembre 1863, les formulaires ne contiennent plus que deux naissances sur trois pages avec toute la place nécessaire.

Ensuite, le texte des actes de naissances est en écriture libre par recopie manuelle d'un modèle prescrit par le préfet, plutôt satisfaisant pour nous bien qu'en général les formules usitées soient assez peu logiques pour en extraire facilement le contenu dans une base de données.

Les citoyens, eux aussi, ont parfois, du mal à s'adapter à la nouvelle législation. La nécessité d'aller à la mairie, sans doute profitant du passage à l'église pour le baptême, est cependant assez rapidement intégrée à leurs habitudes par les Fontcouvertins. Exceptionnel est le cas de Claude Marie Sibué fils de Jean Baptiste et de Sylvie Chaix, né le 18 mai 1863, dont le père « ignorant les lois sur l'état civil » a omis de faire la déclaration de naissance. Un jugement du Tribunal de première instance de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne rendu le 18 juin 1863 y remédie. Heureusement, la justice est rapide à l'époque... mais il aurait été plus simple d'aller voir le curé de Fontcouverte, le père n'ayant pas oublié le baptême. C'est aussi le cas de Sylvie Bonnel, née le 12 novembre 1864, baptisée mais non déclarée à la mairie, omission donnant lieu à une réparation bien tardive par un jugement tenant lieu d'acte de naissance en date du 7 octobre 1887 c'est-à-dire pour son mariage !

mariage, décès et carte alimentaire

La comparaison des actes de la cure avec ceux de la mairie révèle d'assez nombreuses erreurs de dates qui vont en se raréfiant avec le temps, le secrétaire de mairie n'ayant plus besoin, progressivement, de recourir aux registres de la cure pour des évènements anciens. Nous avons en principe retenu la date de naissance de la mairie. Ces erreurs de un, parfois deux jours, conduisent alors à des incohérences (baptême avant la naissance à la mairie). On trouve aussi dans les archives de la mairie deux jumeaux nés à six heures d'intervalle... pauvre mère !

Trois enfants baptisés à la maison et morts immédiatement ne sont pas, logiquement, enregistrés dans les naissances à la mairie en 1861, deux cas se rencontrent en 1862, un en 1863, trois en 1864, trois en 1865, deux en 1866 (dont un né à St Pancrace, omission normale), trois en 1867, un en 1868, un en 1869, six en 1870, deux en 1871. A l'époque sarde, on les auraient comptés comme nés pour peu de temps.

Des erreurs fréquentes apparaissent sur les âges, concernant les parents et surtout les témoins. Par exemple, des témoins sont récurrents à la marie pendant plusieurs années avec des âges qui s'écartent de la logique du vieillissement annuel (écart de +/- 2 ans) ce qui donne une idée de l'imprécision sur les âges. Seule la structuration de la population donne un âge certain.

Les prénoms diffèrent assez fréquemment entre la mairie où l'emploi de prénoms simples (prénoms d'usage ?) est plus fréquent qu'à la cure et cette dernière où le prénom de la mairie est précédé de Marie, Jeanne, Jean... traduisant l'emploi des prénoms de baptême et donc souvent celui de la marraine ou du parrain.

Les comparants, ceux qui apportent l'enfant à la mairie pour déclaration, sont toujours le père sauf si ce dernier est « momentanément » absent ou décédé. Pour les naissances illégitimes le déclarant peut être le grand-père maternel, en tout cas un homme d'âge respectable, mais aussi des femmes ce qui tranche sur les vieille habitudes machistes... il est vrai qu'en France les femmes ont acquis certains droits civils !

Les témoins présentent assez peu d'intérêt. Dans les meilleurs cas, il s'agit de parents plus ou moins lointains ou de voisins ; on sait au moins que toutes ces personnes sont encore vivantes quand elles signent. Mais dans la plupart des cas, il s'agit d'habitants du Chef Lieu que l'on met facilement à contribution du fait de la proximité de leur résidence avec la mairie. Souvent le deuxième témoin est le secrétaire de mairie et/ou des membres de la dynastie des Bouttaz avec Jean Pierre le père, Jean Baptiste, Séraphin, Jules et Charles Michel ses enfants.